4 апреля. В этот день**:

1821 год

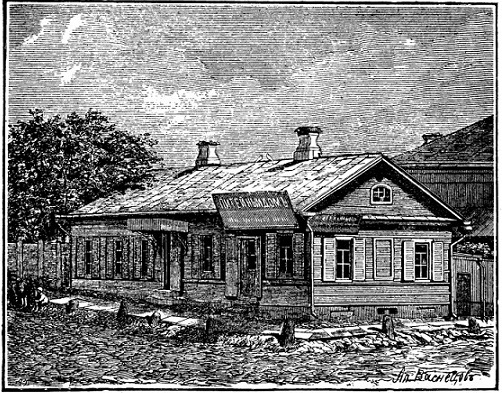

Кишинёв. П.И. Пестель отбыл из Кишинёва в Скуляны для сбора сведений о событиях в Молдове и Валахии.

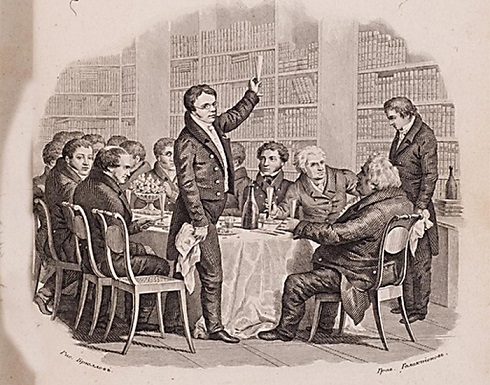

Петербург. На заседании «Вольного общества российской словесности» читают и одобряют стихотворение Пушкина «Молдавская песня. Чёрная шаль».

1823 год

Кишинёв. Пушкин приглашён к И.Н. Инзову, где ему сообщено об отказе Александра I в отпуске.

Кишинёв. Тяжело больной чахоткой К.А. Охотников покидает Кишинёв. Он едет в Москву с письмами Пушкина друзьям.

1824 год

Одесса. Происходит ссора Пушкина с неизвестным лицом. Тот отказывается стрелять, и Пушкин «отпускает его с миром».

1826 год

Петербург. Дежурный генерал А.Н. Потапов докладывает начальнику Главного штаба И.И. Дибичу: «Поэма Пушкина Цыганы куплена книгопродавцем Иваном Слёниным и рукопись отослана теперь обратно к сочинителю для каких-то перемен. Печататься он будет нынешним летом в типографии министерства просвещения. Комиссионером Пушкина по сему предмету надворный советник Плетнёв, учитель истории в Военно-сиротском доме, что за Обуховым мостом, и там живущий. О трагедии Борис Годунов неизвестно, когда выйдет в свет». Получив записку Потапова, Дибич направляет запрос на имя петербургского губернатора П.В. Голенищева-Кутузова о том, каковы взаимоотношения «сочинителя Пушкина и комиссионера его надворного советника Плетнёва». Несмотря на вполне благоприятный для П.А. Плетнёва ответ, за ним был установлен тайный надзор.

1827 год

Москва. М.П.Погодин навещает С.А. Соболевского и живущего у него в гостях Пушкина. Пушкин читает ему «Северные Цветы», присланные А.А.Дельвигом.

Москва. В.А. Муханов в письме к А.А. Муханову, уехавшему в Калужскую губернию, сообщает ему последние московские новости: «…Здесь уже отпечатаны Цыгане Пушкина; но прежде 10 дней не явятся в продажу. Поставь на вид Егору о немедленной пересылке их к тебе. В них гениальная оригинальность Пушкина стократ ощутительнее, чем в любимом тобой Онегине…».

1829 год

Москва. У Пушкина с визитом М.П. Погодин, который «целое утро убеждал Пушкина, чтобы он не намекал на царскую цензуру своим критикам. Бесится без памяти за обвинения в безнравственности», которые выдвинул против него Н.И. Надеждин из-за поэмы «Граф Нулин».

Петербург. Вышел из печати альманах «Подснежник», изданный А. Дельвигом и О. Сомовым. В нём напечатано два стихотворения Пушкина: «Приметы» («Я ехал к вам. Живые сны») и «Литературное известие» («В Элизии Василий Тредьяковский»), оба подписаны: «А. Пушкин». Ко второму стихотворению дана сноска: «Чувствительно благодарим почтенного Александра Сергеевича за сие известие, и нетерпеливо ждем первой книжки элизейского журнала». В журнале напечатаны также стихотворения П. Вяземского «Станция» (с обращением к Пушкину) и В. Кюхельбекера (без подписи) «19 октября 1828», являющееся, по сути, посланием к Пушкину и ко всем лицейским друзьям.

Москва. В.Л. Пушкин пишет П.А. Вяземскому: «Новая поэма А. Пушкина показалась в свет, но под названием «Полтавы», а не «Мазепы». Я нахожу, что Пушкин напрасно переменил её название, но как бы то ни было, поэма есть превосходное творение. Характер Мазепы, описание казни Кочубея, Полтавское сражение — все это написано мастерски. Он употребил слово: дрёма долит, вместо дрёма одолевает; он говорит, что сие слово находится в старинных русских песнях…».

1830 год

Москва. Пушкин в письме П.А. Плетнёву радостно сообщает, что царь позволяет «напечатать Годунова в первобытной красоте», и о том, что заочно представил Плетнёва и его жену своей невесте Наталье Гончаровой.

1831 год

Петербург. В «Северной Пчеле» №75 напечатана рецензия Ф.В. Булгарина на книгу «Сочинения Д. Веневитинова. Часть вторая», в которой говорится: «Об Онегине автор судит так, как судят все образованные, беспристрастные люди. Статья на французском языке, об отрывке из Бориса Годунова, есть плод приязни и угождения».

1832 год

Петербург. В №78 «Северной Пчелы» В.У<шаков> рассматривает обед у А.Ф. Смирдина 19 февраля 1832 г. как зародыш некой общественной формы связи писателей «литературного ареопага», который должен оживить, оздоровить русскую словесность.

1834 год

Маза Симбирской губернии. Д.В. Давыдов пишет Пушкину: «Помилуй! что за дьявольская память? — Бог знает когда-то на лету я рассказал тебе ответ M.A. Нарышкиной на счёт es suivants qui sont plus fraiches <гризеток, которые свежее>, а ты слово в слово поставил его эпиграфом в одном из отделений Пиковой Дамы. Вообрази моё удивление, а ещё более восхищение моё жить в памяти твоей, в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда моего единственного, родного душе моей поэта!». Сетует, что они не встретились прошлой осенью в Симбирске. Сообщает, что много написал стихов и готов прислать, если приказание «парнасского отца и командира» будет написано «нецеремониально», на ты.

Маза Симбирской губернии. В письме к Н.М. Языкову Д.В. Давыдов просит не хвалить его стихи, а выразить своё мнение и указать, что надо исправить: «так со мною поступают друзья мои: Баратынский, Пушкин, Вяземский; того и от вас прошу».

Петербург. Пушкин получает письмо управляющего Болдиным О.М.Пеньковского от 27 марта, из которого узнаёт, что в ближайшие месяцы из имения из-за выплаты долга больше ничего получить не удастся, и жить, таким образом, нечем.

1836 год

Петербург. Пушкин представляет в Съезжий дом официальное объяснение по поводу задержки погашения ссуды, полученной в 1834 году на печатание «Истории Пугачёвского бунта»: «по новому распоряжению г. Министра финансов платёж сей суммы отсрочен и разделён на другие сроки».

Петербург. Пушкин слушает у В.А. Жуковского чтение Н.В. Гоголем его новой повести «Нос». П.А. Вяземский напишет об этом А.И. Тургеневу 8 апреля 1836 г.: «Субботы Жуковского процветают, но давно без писем твоих. Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголёк… оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу (4 апреля) читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора и очутился в Казанском Соборе в мундире Мин<истерства> просвещения. Уморительно смешно!».