27 марта. В этот день**:

1821 год

Валахия. Без боёв овладев Молдовой, Александр Ипсиланти и его сподвижники вступили в Валахиию и подошли к Бухаресту. Бояре Бухареста вынудили Тудора Владимиреску направить записки Порте, России и Австрии с оправданиями возглавляемого им движения.

Кишинёв. Пушкин написал стихотворение «Теснится средь толпы еврей сребролюбивый».

1823 год

Петербург. Император Александр I повелевает уведомить коллежского секретаря Пушкина о том, что на его просьбу об отпуске для свидания с семейством «он ныне желаемого позволения получить не может».

1824 год

Кишинёв. В сопровождении Ф.Н. Лугинина Пушкин выезжает из Кишинёва в Тирасполь.

Москва. В «Вестнике Европы» №5 М.А. Дмитриев анонимно публикует статью с критикой «Бахчисарайского фонтана» и выпадом против предисловия П.А. Вяземского к поэме.

1825 год

Михайловское. Пушкин пишет письмо брату в Петербург. Восторженно отзывается о повести А. Погорельского (А.А. Перовского) «Лафертовская маковница». Просит переслать П.А. Вяземскому все имеющиеся «на бумаге и в памяти» свои новые произведения. Поручает П.А. Плетнёву написать по посылаемому проекту предисловие к изданию стихотворений и прислать его на просмотр в Михайловское. Просит, посылая стихи Вяземскому, написать, чтоб он их никому не давал: «.. .эдак меня опять обокрадут — а у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями». Высказывает намерение поддержать «Московский Телеграф» и прислать стихи А.Ф. Воейкову для «Русского Инвалида».

1828 год

Петербург. Пушкин, Грибоедов, Жуковский и Вяземский обедают у Михаила Ю. Виельгорского.

1829 год

Москва. Пушкин – на завтраке у М.П. Погодина, где, по словам Погодина, были «представители русской образованности и просвещения»: Пушкин, А. Мицкевич, А.С. Хомяков, М.С. Щепкин, С.Т. Аксаков, славист Юрий Венелин, А.Н. Верстовский, А.М. Веневитинов. Разговор был, как заметил Погодин, «от еды до Евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно».

Петербург. Вышла вторым изданием первая глава романа «Евгений Онегин», отпечатанная в типографии Департамента народного просвещения «с дозволения Правительства». Глава, как и в 1-м издании, «Посвящена брату Льву Сергеевичу Пушкину», ей предпослано «Предисловие» («Вот начало») и стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом». Заключают текст главы «Примечания к Евгению Онегину».

1830 год

Москва. В записке к Н.А. Полевому Пушкин просит его разрешить затруднение, возникшее по поводу получения диплома на звание члена Общества любителей российской словесности: «что делать мне с Писаревым, его обществом и с моим дипломом? Всё это меня чрезвычайно затрудняет».

Москва. Н.А. Полевой в тот же день отвечает Пушкину на его записку. Советует ничего не делать, «совершенно ничего. Мы все, старые члены, ничего не делаем…». Сообщает, что избрание Пушкина было встречено аплодисментами, следовательно, «было согласно с чувствами публики».

Петербург. П.А. Вяземский пишет жене: «Скажи Пушкину, что Дельвиг читал мне статью его, которая мне очень понравилась. Я напечатал в Газете статью о полемике. Хитрово все ещё не успокоилась и говорит, что мы все друзья холодные, бездушные. Не худо бы Пушкину из благодарности написать сладенькое письмецо к ней. Она того стоит… Все у меня спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В кого же он теперь влюблен, между прочим? Насчитай мне главнейших… Правда ли, что Полевой сжёг свой второй том и пишет снова? Видится ли с ним Пушкин? Надеюсь, нет. В нём терпимость его никуда не годится. К чему щадить этих мерзавцев и знаться с ними?».

1832 год

Петербург. Выходит третья часть «Стихотворений Александра Пушкина». В ней впервые опубликованы: «Каков я прежде был, таков и ныне я», «Сказка о царе Салтане» и «Узник».

1833 год

Петербург. В.Ф. Одоевский запиской приглашает Пушкина посетить его на следующий день — 28 марта, чтобы прослушать перевод «Венецианского купца» Шекспира, сделанный В.А. Якимовым, профессором Харьковского университета.

Петербург. П.Д. Румянцев препровождает в канцелярию Инспекторского департамента полученные из Московского отделения архива 8 переплетённых книг, содержащих «пугачёвские» документы за весь 1774 год.

1834 год

Петербург. Пушкин получает от В.В.Энгельгардта воспоминания его соседа по имению Н.З. Повало-Швыйковского, попавшего в 1773 г. в плен к Пугачёву и бывшего стражем Пугачёва-пленника.

Петербург. Пушкин видится с Н.Н. Раевским, 2 апреля уезжающим в Москву.

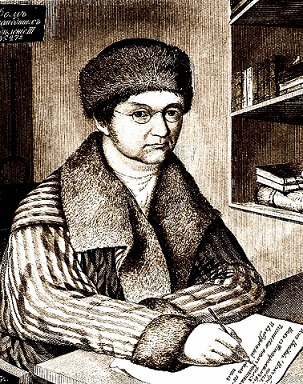

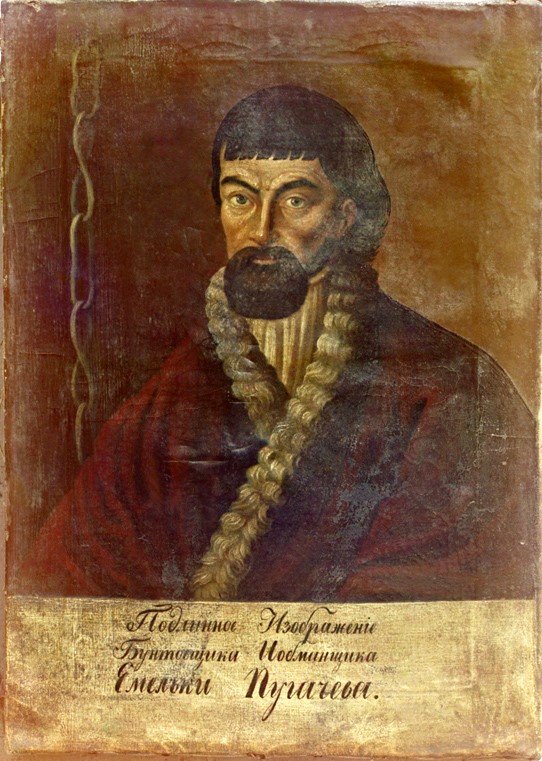

Петербург. Пушкин заказывает парижскому гравёру Летелье через магазин Ф.М. Беллизара для «Истории Пугачёва» гравированный портрет Пугачёва тиражом 3200 экземпляров. Образцом для него послужила копия начала XIX в. из Остафьева (имения Вяземских) с портрета Пугачёва маслом неизвестного художника, сделанного в Симбирске, куда привезли Пугачёва после поимки.

1836 год

Петербург. Пушкин знакомится с подготовленными для «Современника» произведениями В.Ф. Одоевского: с драматическим фрагментом «Разговор недовольных» (но отклоняет эту вещь Одоевского, предпочитая напечатать в журнале «Утро делового человека» Н.В. Гоголя), с фрагментом из незавершенного произведения «Сегелиель» (и отказывается от намерения его печатать) и со статьёй, посвящённой разбору романов А. Степанова «Постоялый двор», И. Калашникова «Купеческая дочь» и Ф. Массальского «Пан…» (статья будет переработана автором и напечатана в №3 «Современника» под другим названием — «Как пишутся у нас романы»).

Петербург. Е.Н. Гончарова пишет брату Дмитрию: «Свекровь Таши в агонии, вчера у неё были предсмертные хрипы, врачи говорят, что она не доживёт до воскресенья».