26 января. В этот день**:

1821 год

Цынцарень, Валахия. К Тудору Владимиреску присоединяются отряды Димитрия Македонски и Симиона Мегединцяну в количестве 600 человек, большинство — крестьяне, которые по дороге громят имения помещиков и арендаторов. Бояре бегутв Бухарест, в Молдову, в Бессарабию. Владимиреску выдвигается к Цынцарень, где начинает устраивать свой лагерь.

1822 год

Кишинёв. Пушкин на обеде у И.Н. Инзова ссорится с чиновником Областного правления И.Н. Лановым. За обедом чиновник заглушал своим говором всех, и наконец договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина, как лучшего средства от многих болезней. «Особенно от горячки», – заметил Пушкин. «Да, таки и от горячки, – возразил чиновник с важностью, – вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель, так вот, он-с просто нашим винцом от чумы себя вылечил: как хватил две осьмухи, так как рукой сняло». При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете? У Пушкина глаза сверкнули; удерживая смех и краснея, он отвечал: «Быть может, но только позвольте усомниться» «Да чего тут позволить, – грубо возразил чиновник, – что я говорю, так – так; а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною» – «Да почему же?» — спросил Пушкин. — «Вы еще молокосос» – «Я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю»». Все расхохотались, Ланов вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин вызов принял, но Ланов уклонился от поединка, и Пушкин написал на него эпиграмму «Бранись, ворчи, болван болванов»:

Бранись, ворчи, болван болванов,

Ты не дождешься, друг мой, Ланов,

Пощёчин от руки моей.

Твоя торжественная рожа

На бабье гузно так похожа,

Что только просит киселей.

1823 год

Кишинёв. Пушкин навещает А.Ф. Вельтмана и беседует с ним, в частности, о сказке в стихах «Янко чабан». Вельтман вспоминал позднее: «Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочинил молдавскую сказку в стихах, под названием «Янко чабан», навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из «Янка».Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже написаны; зардевшись с головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего «Янка», великана и дурня, который, обрадовавшимь, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери, и младенец, проломив рученькой стену, вылупился из хаты как из яйца».

1824 год

Кишинёв. Вечером в Кишинёв из Одессы прибывает новороссийский и бессарабский генерал-губернатор граф М.С. Воронцов.

1825 год

Петербург. К.С. Сербинович записывает в дневник: «Пишу письмо к Васькову длинное — о литературе, „Онегине», журналах».

Кострома. П.А. Катенин пишет Н.И. Бахтину в Париж: «Жандр и Грибоедов чрезмерно хвалят статьи <во французском журнале «Mercure de XIX siècle» (1824. T. 77)>: обо мне, о Шаховском, о Вяземском, о Бестужеве; я прибавлю к ним: о Пушкине, Державине, Хераскове, о русских дамах, о Шаликове и Шихматове: все это хорошо, умно, дельно, бесспорно; это приговор потомства». Катенин приводит слова В.К. Кюхельбекера (из статьи в альманахе «Мнемозина»): «…печатью народности ознаменованы какие-нибудь 80 стихов в „Светлане» и в „Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в „Руслане и Людмиле» Пушкина», — и добавляет: «Хотя эта похвала без лести… но после нахальных ругательств на меня изблёванных и то много, что меня ставят наравне с двумя корифеями Парнаса». Затем пишет: «Шаховской, помня мои старые уроки, вздумал написать трилогию и содержанием выбрал эпизод Финна из поэмы Пушкина».

1826 год

Тригорское. Приехавшая из Малинников Анна Николаевна Вульф снимает копию 44 стихов из элегии «Андрей Шенье», не пропущенных цензурой (от слов «Приветствую тебя, моё светило!» до слов «Так буря мрачная минёт«.

Петербург. Николай I допрашивает И.И. Пущина. Царь задаёт вопрос, посылал ли Пущин своему родственнику, поэту Пушкину, письмо о готовящемся восстании, подобное посланному С.М. Семёнову. Пущин заявляет, что он «не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, а товарищ его по Царскосельскому лицею; что общеизвестно, что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки?»

Петербург. А.А. Дельвиг пишет Е.А. Баратынскому: «Монах <«Русалка»> и Смерть Андре Шенье <«Андрей Шенье»> перебесили нашу цензуру: она совсем готовую книжку остановила и принудила нас перепечатать по её воле листок Пиров».

1827 год

Москва. Пушкин пишет В.И. Туманскому в Одессу письмо с извинениями за молчание. Просит писать ему «на имя Погодина, к книгопродавцу Ширяеву в Москву», «подкрепить» журнал «Московский Вестник» прозою и «утешить» стихами. В заключение просит прислать отрывок из «Онегина» (по-видимому, подаренный раньше Туманскому) и спрашивает: «Не льзя ли чего от Левшина?».

Москва. московским обер-полицеймейстером Шульгиным получено отношение военно-судной комиссии от 22 января. Он сообщает Пушкину, что ждёт его к себе завтра.

Москва. В «Московских Ведомостях» №8 объявлено о том, что альманах «Памятник Отечественных Муз на 1827 год» поступил в продажу в Москве.

1829 год

Москва. Вышел в свет 4-й номер журнала «Галатея», нотное приложение к которому представляет романс А.Н. Верстовского на стихи А. Пушкина «Два ворона» («Ворон к ворону летит»).

Петербург. В газете «Бабочка» №8 её издатель B.C. Филимонов сообщает о полученных им сведениях, опровергающих членство Пушкина в Российской Академии, о чём ошибрчно было сообщено в газете. Признаётся, что был настолько уверен в своей правоте, что решил заглянуть в Адрес-Календарь для проверки и не нашёл Пушкина в списке членов Академии.

1830 год

Петербург. Пушкин навещает князя А.А. Шаховского и опять встречается у него с Ю.И. Венелиным, которого Шаховской уговаривал написать «против Истории Русск<ого> Народа».

Петербург. Император Николай делает пометку на личном письме А.Х. Бенкендорфа, где сообщается, что генерал простудился на балу у французского посланника и не выходит. Николай I подчеркивает последние слова и помечает на полях: «Кстати об этом бале. Вы могли бы сказать Пушкину, что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах, и что он мог бы завести себе, по крайней мере, дворянский мундир; впоследствии, в подобном случае пусть так и сделает».

1832 год

Петербург. В «Северной Пчеле» №20 опубликована рецензия на книгу: «Романсы Алябьева, изд. И.А. Руппини. СПб., 1832. 5 руб.», в которой сказано, что «стихотворения А.С. Пушкина и Ф.Н. Глинки нашли в сем случае достойного композитора… в музыке на элегию Пушкина <«Я помню чудное мгновенье»> Алябьев сплёл себе неувядаемый венок Трубадура… Смело можно сказать, что чудное видение, как прекрасная картина, поставлена Алябьевым в надлежащем свете».

Петербург. П.А. Вяземский, отправляя в Москву экземпляры «Онегина» и «Северных Цветов», полученные от Пушкина, пишет жене: «Дай Дмитриеву Жёлтые <нарядная обложка> Северные цветы и Онегина, тебе другие и Онегина, Тургеневу Онегина для развоза».

1833 год

Петербург. На заёмном письме от 27 апреля 1832 г. некоему Христиану Соренсону на сумму 500 руб. Пушкин ставит помету об уплате в счёт долга 125 руб.

Москва. Во втором номере «Московского Телеграфа» напечатано продолжение статьи Н.А. Полевого о Пушкине, главный предмет которой — опыт Пушкина в создании национальной исторической драмы. По утверждению Полевого, Пушкин обрёк себя на неудачу, изображая «карамзинского Годунова», «он… на себя надел цепи», и потому «бедность идеи… не позволила… развить ни характеров, ни подробностей». Полевой заключает, что Пушкин «как Русский литератор» является в «Борисе Годунове» «с новым блеском, но как Европейский писатель… он далеко не достигает совершенства, коего мог бы достигнуть».

1834 год

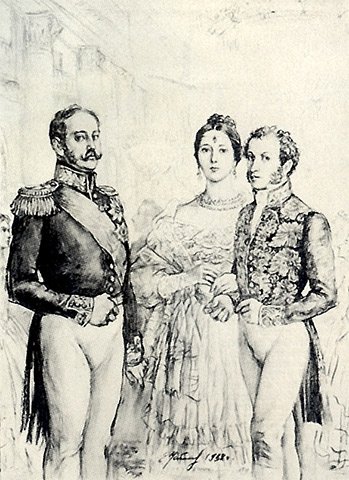

Петербург. Пушкин делает запись в дневнике о событиях недели: о бале в Аничковом, откуда он уехал, о вечере у С.В. Салтыкова и о бале у B.C. Трубецкого. Пушкин отмечает недовольство Государя тем, что он плохо соблюдает придворные правила. Отмечает новость: «Барон д’Антес и Маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет».

Петербург. Н.О. Пушкина сообщает в письме к дочери 26 января об успехах Н.Н. Пушкиной в свете : «…на балу у Бобринского Император танцевал с нею Французскую кадриль и за ужином сидел возле неё. Говорят, на балу в Аничковом дворце она была прелестна». И о сыне: «И вот наш Александр превратился в камер-юнкера, никогда того не думав; он, которому хотелось на несколько месяцев уехать с женой в деревню в надежде сберечь средства, видит себя вовлечённым в расходы».

Тюфели (Туфелево, Московской губернии). А.Х. Кнерцер благодарит Пушкина в письме за содействие, позволившее ему «получить одно из важнейших <под> самою Москвою для мануфактурных заведений мест». Это помогло ему «изобресть механическое средство» для речного транспорта, проект которого он готовит «на бело». Просит содействия Пушкина: хочет, чтобы проект «с описанием» и своим ходатайством Пушкин подал министру, а также оплатил «десятилетнюю пошлину в 1500 <руб.>» за счет долга П.В. Нащокину, которому он «постарается… доставить».

1835 год

Петербург. Пушкин посылает Д.Н. Бантыш-Каменскому биографические статьи, которыми пользовался в работе, экземпляр «Истории Пугачёвского бунта» и письмо, где говорится: «Мнение Ваше о ней <о посылаемой книге>, во всяком случае, мне драгоценно: похвала от настоящего историка, а не поверхностного рассказчика или переписчика, будет лестна для меня; а из укоризны научуся (чего, знаете вы сами, не дождуся от записных наших критиков)». Просит исправить две ошибки в тексте книги.

Петербург. Пушкин пишет письмо А.Х. Бенкендорфу, при котором отправляет для Государя «Замечания о бунте». Просит о милости — «о Высочайшем дозволении прочесть Пугачёвское дело, находящееся в архиве. В свободное время я мог бы из оного составить краткую выписку, если не для печати, то по крайней мере для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести».

Петербург. Пушкин навещает родителей и даёт им на расходы 100 руб. Видится с Е.Н. Вревской и Анной Н. Вульф.

Петербург. Пушкин дарит С.Д. Комовскому «Историю Пугачевского бунта» с дарственной надписью: «Сергею Дмитриевичу Комовскому от А. Пушкина в память Лицея 26 января 1835 г. С.П.Б.».

1836 год

Петербург. Большой бал у обер-церемониймейстера двора графа И.И. Воронцова-Дашкова. Пушкин с супругой – в числе приглашённых.

1837 год

Петербург. Пушкин в ответном письме благодарит К.Ф. Толя за то внимание, с каким он читал его первый исторический опыт, оно вполне вознаграждает «за равнодушие публики и критики». Откликаясь на слова Толя о генерале Михельсоне, Пушкин пишет: «Его заслуги были затемнены клеветою; не льзя без негодования видеть, что должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников <…> Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, каков вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а Истина сильнее царя, говорит священное писание» <мнимая цитата>.

Петербург. Пушкин утром заходит в гостиницу Демута к А.И. Тургеневу и смотрит с ним «парижские бумаги» — копии документов из парижских архивов, подборку которых А.И. Тургенев готовил для Государя. Тургенев отметит в дневнике: «Я сидел до 4-го часа, перечитывая мои письма; успел только прочесть Пушкину выписки из пар<ижских> бумаг…» и 28 января напишет А.И. Нефедьевой: «…третьего дня провёл с ним часть утра; видел его весёлого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости: мы долго разговаривали о многом и он шутил и смеялся».

Петербург. В первой половине дня Л. Геккерн получает письмо Пушкина. Из воспоминаний Данзаса (в записи А.Н. Аммосова): «Говорят<?>, что, получив это письмо, Гекерен бросился за советом к графу <Г.А.> Строганову и что граф, прочитав письмо, дал совет Гекерену, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды <?>, по мнению графа, дуэль была единственным исходом».

Петербург. Пушкин пишет записку А.И. Тургеневу: «Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов» (позднее на этом листке Тургенев сделает помету: «Последняя записка ко мне Пушкина на кануне Дуэля»).

Петербург. Пушкин принимает д’Аршиака, который вручает ему письмо Л. Геккерна...

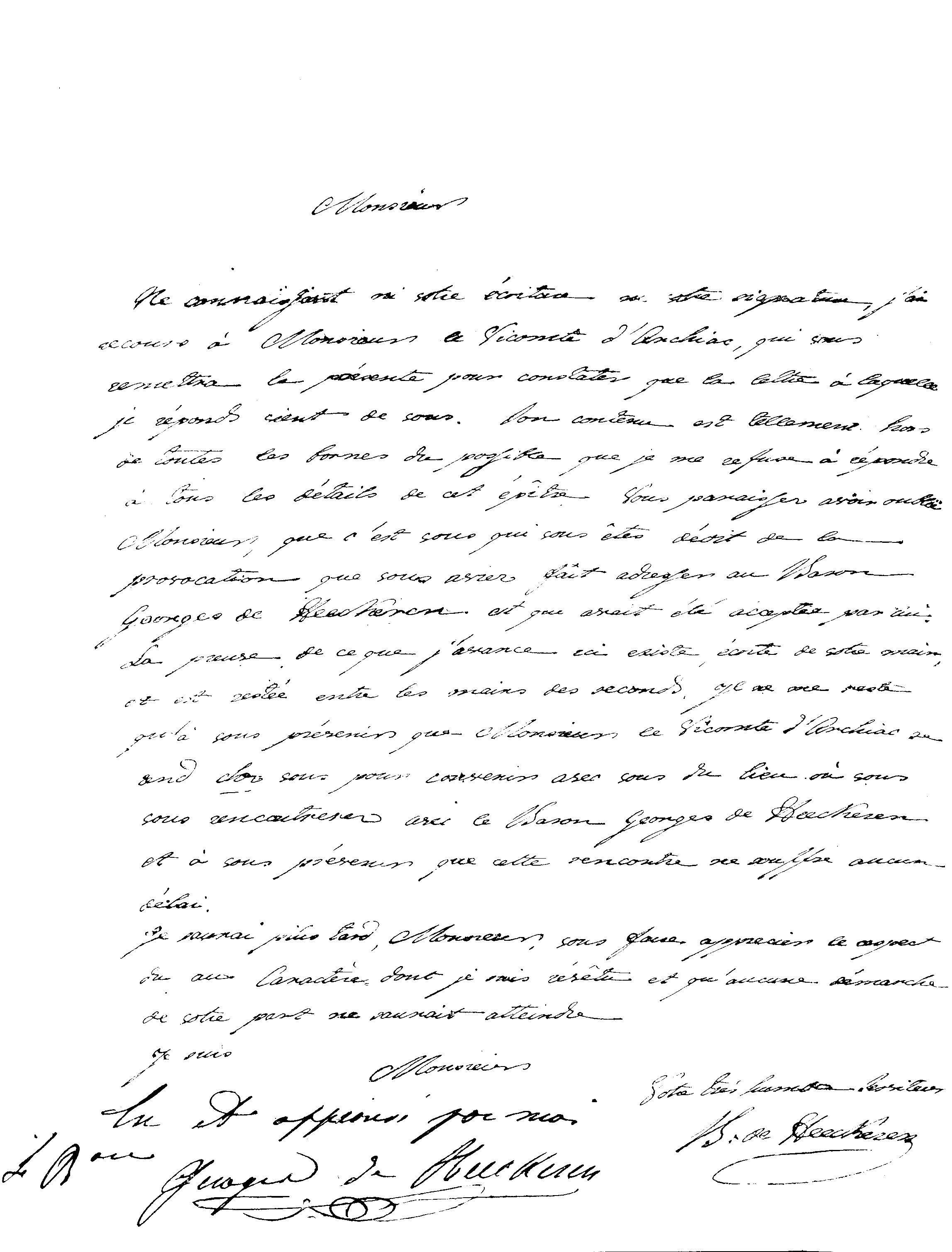

…Барон пишет: «Не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обратился к г-ну виконту д’Аршиаку, который вручит вам настоящее письмо, чтобы убедиться, действительно ли то письмо, на которое я отвечаю, исходит от вас». Заявляя, что письмо Пушкина «выходит из пределов возможного», Геккерн отказывается отвечать «на все подробности» письма. Пишет, что направляет к Пушкину виконта д’Аршиака, «чтобы условиться относительно места, где вы встретитесь с бароном Жоржем Геккерном». Пишет и поручает д’Аршиаку передать Пушкину на словах, что «эта встреча не терпит никакой отсрочки». Чтобы оставить себе возможность остаться в стороне при расследовании дуэли и якобы допуская мирный исход «встречи», Л. Геккерн заканчивает письмо двусмысленной фразой: «Я сумею впоследствии <?> заставить вас оценить по достоинству звание, которым я облечён и которого никакая выходка <?> с вашей стороны запятнать не может». Дантес делает внизу письма приписку: «Прочтено и одобрено мною». Пушкин обещает прислать к д’Аршиаку своего секунданта. П.А. Вяземский напишет позднее великому князю Михаилу Павловичу: «Д’Аршиак принёс ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был сделан ему от имени сына».

Петербург. После 4 часов к Пушкину заходит А.И. Тургенев. Во время их встречи Пушкин дарит ему два тома «Поэмы и повести Александра Пушкина» (СПб., 1835). Тургенев 28 марта 1837 г. напишет В.А. Жуковскому: «Пушкин за день до дуэли подарил мне свои повести с отметкою его руки на заглавии (вместо 1-ой части написана 2-я), отыщите и её и пришлите ко мне…».

Петербург. После 5 часов Пушкин уходит из дома и направляется на Васильевский остров к Е.Н. Вревской. M.H. Сердобин (сводный брат Б.А. Вревского) напишет 27 марта 1837 г. С.Л. Пушкину: «Во время короткого пребывания моей невестки здесь… Александр Сергеевич часто бывал у нас и даже обедал и провёл почти весь день у нас накануне этой несчастной дуэли…». Е.Н. Вревская спустя много лет рассказывала М.И. Семевскому, что Пушкин говорил с ней обо всех своих делах: «О бремени клевет, о запутанности материальных средств, о посягательстве на его честь, на своё имя, на святость семейного очага и давимый ревностью <?>, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда бы ему не следовало стремиться, видимо <sic!> искал смерти».

Петербург. По воспоминаниям И.Т. Лисенкова, Пушкин вечером встретил в его книжной лавке писателя Б.М. Фёдорова, они «не могли расстаться… и целых два часа с жаром друг с другом вели непрерывный интересный разговор обо всем литературном мире… о литературе русской и иностранной… На другой же день публика была поражена известием о смертельной дуэли…».

Петербург. Пушкин получает письмо от А.О. Ишимовой, в котором она с сожалением пишет, что разминулась с Пушкиным всего на 10 минут из-за того, что ожидала его в 4 часа, а не в 3. Получив письмо Пушкина от 25 января, она соглашается на «все переводы», какие ей будут предложены. Приглашает Пушкина, если ему «всё равно в которую сторону направить прогулку», зайти к ней на следующий день.

Петербург. Возвратившись домой и прочитав записку д’Аршиака, Пушкин решает найти себе секунданта на рауте у графини М.Г. Разумовской. Пушкин появляется на рауте в 12-м часу ночи и обращается к советнику английского посольства Артуру Меджнису с просьбой быть его секундантом в дуэли с Дантесом. Братья А.О. и К.О. Россеты так расскажут позднее о выборе Пушкина: «…Пушкин звал себе в секунданты секретаря английского посольства Мегениса <Меджниса>; он часто бывал у графини Фикельмон – долгоносый англичанин (потом был посол в Португалии), которого звали perroquet malade <больной попугай>, очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав». Увидев П.А. Вяземского, Пушкин просит его «написать к князю <П.Б.> Козловскому и напомнить ему об обещанной статье для „Современника»»…

…В.Ф. Вяземская рассказывала позднее: «Накануне дуэли был раут у графини Разумовской. Кто-то говорит Вяземскому: «Подите, посмотрите, Пушкин о чём-то объясняется с Даршиаком; тут что-нибудь недоброе». Вяземский направился в ту сторону, где были Пушкин и Даршиак; но у них разговор прекратился». С.Н. Карамзина напишет о своей последней встрече с Пушкиным у Разумовской: «…я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько судорожно сжал мне руку, но я не обратила внимания на это» <а после гибели Пушкина «вспомнила»>. Переговорив с Меджнисом, Пушкин уезжает домой.

Петербург. Н.В. Кукольник записывает в своём дневнике: «Говорят, что кто-то из военных вызвал Пушкина на дуэль за какую-то обидную насмешку».