31 января. В этот день**:

1823 год

Кишинёв. Пушкин перерабатывает и переписывает текст новой поэмы «Бахчисарайский фонан».

1827 год

Москва. Пушкин у Вяземских учит больного их сына Павла играть в дурачки, но не картами, потому что в детских комнатах они не допускались, а новогодними визитными карточками. Павел Петрович Вяземский вспоминал: «…тузы, короли, дамы и валеты козырные определялись Пушкиным, значение остальных не было определено поэтом, и эта-то неопределенность составляла всю потеху: завязывались споры, чья визитная карточка бьёт ходы противника. Мои настойчивые споры и приводимые цитаты в пользу первенства попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина как ребёнка».

Москва. Направлено отношение московского полицеймейстера (в ответ на запрос от 21 января) к псковскому губернатору о том, что ответы на требование судной комиссии о допросе Пушкина уже доставлены ей.

1828 год

Петербург. Вышли из печати четвертая и пятая главы романа «Евгений Онегин», выпущенные одной книгой; изданию предпослано посвящение: «Петру Александровичу Плетнёву» («Не мысля гордый свет забавить»), датированное: «29 декабря 1827 года». На задней обложке напечатано объявление о продаже книги во всех книжных лавках по 10 руб. без пересылки. Тираж 1200 экз.

1829 год

Петербург. Пушкин готовит к изданию поэму «Полтава» и пишет Предисловие к ней («Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого»).

Москва. В журнале «Московский Вестник» в повести М.П. Погодина «Сокольницкий сад», напечатанной за подписью «3», приводится текст романса «Слыхали ль вы за рощей глас ночной» (на стихи Пушкина) и упоминается поэма «Цыганы».

1830 год

Петербург. В 7-м номере «Литературной Газеты» напечатана заметка, без подписи, Пушкина <О «Разговоре у княгини Халдиной» Фонвизина> («Недавно в одном из наших Журналов изъявили сомнение»), предваряющая публикацию текста Фонвизина.

Петербург. «Северный Меркурий» №14 в анонимной рецензии на книгу «Театр Николая Хмельницкого» в очередной раз нападает на Пушкина: подчеркивая бескорыстие Хмельницкого, отказавшегося от выручки за свою книгу, рецензент противопоставляет ему других поэтов, которые «не позволяют напечатать даром и осьмистишья своего», требуя за каждый стих по пяти рублей.

1831 год

Москва. Пушкин получает от П.А. Плетнёва письмо от 20-х чисел января, 2000 руб. за издание «Бориса Годунова» и, вероятно, №4 «Литературной Газеты». В тот же день Пушкин отвечает Плетнёву, благодарит за деньги и просит отдать 4000 долгу баронессе С.М. Дельвиг. Соглашаясь «помянуть» умершего друга «Северными Цветами», беспокоится, не повредит ли это О.М. Сомову. Приглашает Плетнёва поддержать идею Е.А. Баратынского и «написать втроём» жизнь Дельвига, «жизнь, богатую не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами». Радуется, что В.И. Туманский в Петербурге и рекомендует его Плетнёву. Гневается на Н.И. Гнедича: «Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи в «Северную пчелу»? – Радуюсь, что Греч отказался — как можно чертить анфологическое надгробие в нужнике? И что есть общего между поэтом Дельвигом и говночистом полицейским Фаддеем?». Просит заплатить старый долг в книжный магазин Сен-Флорану.

Москва. П.А. Вяземский посылает П.А. Плетнёву с Ф.С. Толмачёвым «Посвящение Пушкину» и «Предисловие» к роману «Адольф», переписанные рукой В.Ф. Вяземской и прочитанные Пушкиным.

1832 год

Петербург. В ответной записке Пушкин уверяет Е.М. Хитрово, что не забыл о бале у г-жи Посольши (т.е. у Д.Ф. Фикельмон) и что просит разрешения представить на нём своего шурина И.Н. Гончарова. Выражает удовольствие от того, что Хитрово понравилась восьмая глава, и добавляет: «Я дорожу Вашим мнением».

1833 год

Петербург. В новой рабочей тетради Пушкин записывает план исторического романа, который начинается так: «Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость — подступает Пуг<ачёв> — Шв<анвич> предаёт ему крепость — взятие крепости — Шв<анвич> делается сообщником Пуг<ачёва>…». В плане намечен такой финал: «Шв<анвич> привозит сына в П<етер>Б<ург>. Орл<ов> выпрашивает его прощение».

1834 год

Петербург. Вышла из печати 2-я часть «Российской хрестоматии, или Отборные сочинения отечественных писателей в прозе и стихах. Сост. Иван Пенинский». Из произведений Пушкина напечатаны: отрывки из поэм «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», из трагедии «Борис Годунов»; стихотворения «Кавказ», «Суровый Дант не презирал сонета», «Мадонна», «История стихотворца», «К портрету ***», «Смерть Олега», «Воспоминания в Царском Селе», «К Овидию», «Поэт», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина».

1835 год

Петербург. Пушкины – на приёме для придворных у Фикельмонов, устроенном в честь дня рождения австрийского императора.

Петербург. Чиновник III Отделения А.К. Гедерштерн, которому Бенкендорф поручил выяснить, где хранится следственное дело о Пугачёве, запрашивает о том сенатора И.Ф. Журавлёва. В тот же день Журавлёв сообщает, что «дело о Пугачёвском бунте находится в Сенатском архиве, состоявшем в заведовании Министерства юстиции».

Варшава. Н.И. Павлищев в письме уговаривает Пушкина не отказываться от управления имением отца и не лишать тем самым его жены надежды на получение своей доли дохода от имения в будущем. Кроме того, Павлищев предлагает выделить Л.С. Пушкину его часть имения с тем, чтобы тот сам расплачивался с долгами, но не из общего имения, а из своей доли.

Петербург. Пушкин пишет стихотворение «Что белеется на горе зелёной» – необработанный и неоконченный перевод сербской песни из книги аббата Фортиса (на итальянском и сербском языке) «Путешествие по Далмации», на которую ссылался П. Мериме в письме к С.А. Соболевскому — Пушкину.

1836 год

Петербург. Пушкин, придя к родителям, получает от сестры письмо Н.И. Павлищева, по-видимому, с очередными денежными претензиями. О.С. Павлищева напишет в тот же день мужу: «Я сердита на тебя за то, что ты написал Александру. Это привело только к тому, что у него разлилась желчь; я не помню его в таком отвратительном расположении духа; он до хрипоты кричал, что предпочитает всё отдать, что имеет (включая, может быть, и свою жену), чем снова иметь дело с Болдиным, с управляющим, ломбардом и т. д., что тебе следует обращаться прямо к Пеньковскому…». В конце письма она объясняет ему со слов Пушкина всё, о чём Павлищев спрашивал, — о сумме заклада, о ежегодных процентах в ломбард и т. д. — и сообщает, что брат начинает издавать журнал, «который ему приносить будет, он надеется, 60 000! Хорошо и завидно».

Петербург. В отделе «Новые книги» «Библиотеки для чтения» №2 напечатана рецензия О.И. Сенковского на книгу: «Вастола, или Желание. Повесть в стихах, сочинение Виланда. Издал А. Пушкин (СПб., 1835)». Рецензия написана накануне издания Пушкиным нового журнала с целью дискредитировать издание и бросить тень на него самого: «Я читал „Вастолу». Читал и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться не в том, так в другом отношении. Некоторые однако намекают, будто А.С. Пушкин никогда не писал этих стихов; что „Вастола» переведена каким-то бедным литератором; что Александр Сергеевич только дал ему напрокат свое имя, для того чтобы лучше покупали книгу, и что он желал сделать этим благотворительный поступок. Этого быть не может!.. Да кто, кроме Пушкина, в состоянии написать у нас такие стихи?.. „Вастола», мы уверены, действительно его творение. Это его стихи. Удивительные стихи!».

1837 год

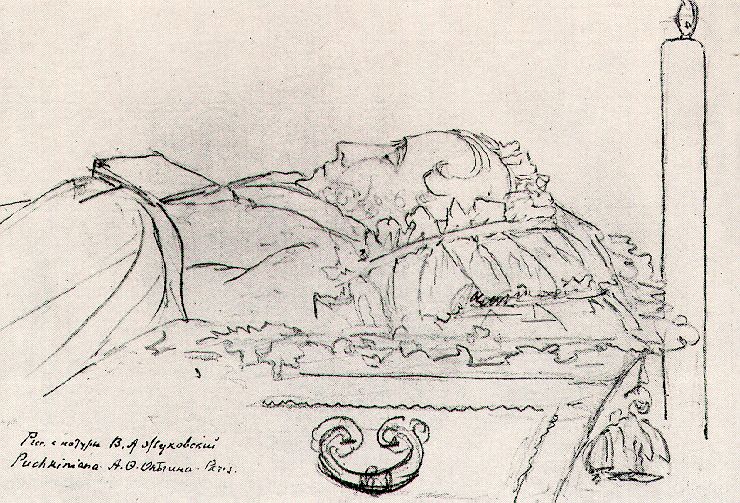

Петербург. Прощание с Пушкиным.

«В течение трёх дней, в которые тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пёстрою толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта» (из письма Е.Н. Мещерской к М.И. Мещерской. 16 февраля 1837 года).

«31 генваря. Воскресенье. Зашёл к Пушкину. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтыря: «Правду Твою не скрыв с сердце Твоём» <…> Слова Государя Жуковскому о Пушкине и Карамзине: «Карамзин ангел». Пенсия, заплата долгов, 10 тысяч на погребение, издание сочинений и пр. <…> В 12, то есть в полночь, явились жандармы, полиция, шпионы – всего 10 штук, а нас едва ли столько было!» Публику уже не впускали» (из дневника А.И. Тургенева).