29 мая. В этот день**:

1825 год

Святые Горы Псковской губернии. Пушкин – на ярмарке: сидя на траве и собрав около себя нищих и слепцов, слушает их песни и духовные стихи. Поёт и сам с ними. Запись в дневнике торговца И.И. Лапина: «29 маия в Св. Горах был о девятой пятницы и здесь имел счастие видеть Александру Сергеевича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою, а наприм<ер> у него была надета на голове соломенная шляпа — в ситцевой красной рубашке, опоясовши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными чор<ными> бакинбардами, которые более походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим апетитом я думаю около 1/ 2 дюж.».

Пушкин посещает Архиепископа Псковского Евгения (Казанцева).

«Духовной жаждою томим…»

(…) На девятую неделю после Пасхи в ограде Успенского монастыря устраивали ярмарку. Она проводилась три раза в год: на Девятницу, на Покров и в Благовещение. На ярмарку съезжались не только купцы из Пскова, Новгорода, Витебска, Москвы и окрестных городов, но и крестьяне, чтобы продать здесь изделия своего ремесла. Привозили мануфактурные, галантерейные товары, холст, вяленую рыбу, сырую кожу, щетину, перо. Славилась святогорская ярмарка и особым лакомством, которое варили на меду из ореха и сушёных фруктов.

Вдоволь нагулявшись по торговым рядам, Пушкин, под предлогом помочь няне Арине в выборе мёда, оставил госпожу Осипову с её дочерями и направился на лужайку, где прямо на траве расположился простой люд. Крестьяне, рассевшись по кучкам, развязали свои узелки и трапезничали, чем Бог послал. Нищие и попрошайки тоже успели получить свои порции. Вместе с обитателями монастыря все ждали приезда архиепископа Псковского Евгения. (…)

Заряна Луговая, Владимир Орлов.

Полностью — в журнале «Родная Ладога» № 4(30)-2014

1826 год

Петербург. П.В. Голенищев-Кутузов пишет И.И. Дибичу ответ на секретное отношение его от 23 апреля: Плетнёв «действительно не имеет особенных связей с Пушкиным, а только по просьбе г. Жуковского смотрел за печатанием сочинений Пушкина» и пересылал ему вырученные от их продажи деньги, чего в настоящее время уже не делает, и «совершенно прекратил всякую с ним переписку». В приписке сообщается, что «генерал-майору Арсеньеву поручено иметь за г. Плетнёвым секретное и неослабное наблюдение».

Петербург. Заседание Следственной комиссии выслушивает и приводит в исполнение повеление императора Николая I: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Из пушкинских текстов уцелевает лишь запись стихотворения «Кинжал» на обороте листа с показаниями декабриста Громницкого; текст густо зачеркнут и снабжён пометой: «С Высочайшего соизволения помарал военный министр Татищев».

Париж. В «Journal Général de la littérature étrangère» №5 в отделе «Notices littéraires» напечатана заметка «Sur la nouvelle littérature russe» <О новой русской литературе>. Без подписи. Любимыми писателями названы Карамзин (скончавшийся на днях), Державин, Крылов, Жуковский, Козлов, Озеров, Грибоедов и Пушкин. О Пушкине: «Это поэт по преимуществу; он обладает удивительным и плодовитым воображением. Один московский книгопродавец заплатил ему недавно 3000 рублей за поэму „Бахчисарайский фонтан», маленький томик».

1827 год

Петербург. По возвращении в Петербург Пушкин встречается с Ф.Ф. Юрьевым, приятелем по «Зеленой лампе» и адресатом юношеских посланий, с которым говорит о восстании 14 декабря и о друзьях — его участниках. Пушкин набрасывает рисунок, изображающий В.К. Кюхельбекера и К.Ф. Рылеева на площади у Сената 14 декабря 1825 г.

Петербург. Пушкин возобновляет знакомство с О.М. Сомовым.

Париж. Выходит книга Ансело «Шесть месяцев в России». В ней в обзоре русской словесности упоминается Пушкин и его огромный талант и высказано сожаление, что автору не удалось с ним познакомиться В качестве образца его творчества Ансело помещает прозаический перевод «Кинжала». Стихотворение отличается, по его словам, «республиканским фанатизмом» и служит примером идей, которые «могли бы привести к преступлению целое поколение, если бы не мудрость монарха». Пушкин позже откликнется на обзор в «Отрывках из писем…»: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и ещё не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и ещё находящемся в рукописи, о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и ещё не игранной и не напечатанной. Забавная словесность!».

1828 год

Петербург. Пушкин дописывает и правит утраченный (на вырезанной из тетради части листа) текст послания Ф.Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной») от слов «Давно оставил я с досадой» Таким образом, образовалась вторая редакция этого стихотворения.

Петербург. Пушкин рисует А.А. Оленину в рабочей тетради и на листах с набросками стихов.

1829 год

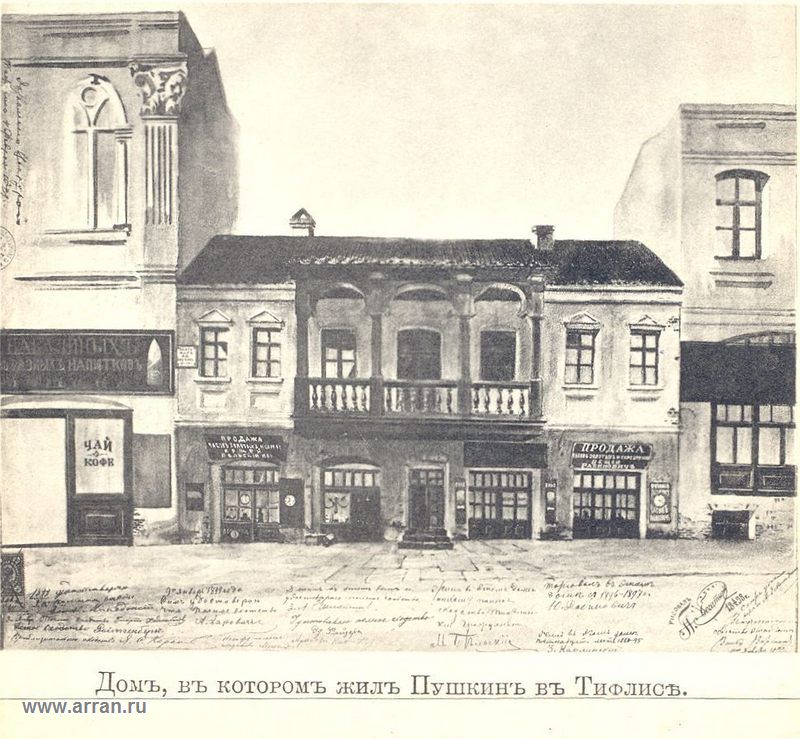

Тифлис. Пушкин в Тифлисе ожидает разрешения главнокомандующего в Грузии И.Ф.Паскевича отправиться в действующую армию.

В эти дни Пушкин: принят гражданским губернатором П.Д. Завилейским;

обедал у военного губернатора Тифлиса С.С. Стрекалова по его приглашению;

посетил П.Н. Ахвердову, воспитательницу Н.А. Грибоедовой (урожд. Чавчавадзе), и обедал у неё.

В эти же дни Пушкин несколько раз навестил в гостинице тяжело заболевшего в дороге Н.Б. Потокского. По воспоминаниям Потокского, Пушкин навещал его в номере, всячески заботился о нём и удерживал других от шумных разговоров, напоминая, что рядом находится больной.

Москва. В типографии Н. Степанова (при Императорском театре) вышла книга: «Эрато, приношение прекрасному полу, или Собрание новейших, отборных и употребительнейших романсов и песен», где помещены стихотворения Пушкина «К реке бежит гремучий вал», «Гляжу я безмолвно на чёрную шаль», «Девицы, красавицы!», «Дарует Небо человеку», «Ночной зефир», «Эльвина! милый друг! приди, подай мне руку».

1830 год

Москва. Записка Пушкина к М.П. Погодину. В ней он просит выручить деньгами в трудных обстоятельствах, спрашивает, увидятся ли завтра, есть ли что новое в трагедии («Марфа Посадница»).

Москва. Пушкин обращается к А.Х. Бенкендорфу с просьбой частного порядка — разрешить А.Н. Гончарову расплавить неудачно отлитую статую Екатерины II из бронзы, которую дед невесты Пушкина решил продать и которая более 35 лет лежит в подвале Полотняного Завода. Для этого необходимо разрешение властей. Пушкин просит Бенкендорфа помочь делу: «после Императора только его царственная бабка может выручить нас из затруднения…»

Москва. Пушкин пишет B.C. Огонь-Догановскому по поводу карточного проигрыша: «Я охотно бы взялся выкупить… долги, но срок оным векселям… два года, а следующие вам 24 800 рублей обязан я выплатить в течение 4 лет. Я никак не в состоянии, по причине дурных оборотов, заплатить вдруг 25 ты<сяч>. Всё, что могу за Ваш 25 тысяч<ный> вексель выдать, 20 с вычетом 10 проц<ентов>за год — т. е. 18 тыс. рубл<ей >, в таком случае извольте отписать ко мне…».

Москва. Отпечатаны ноты романса «Буря» («Ты видел деву на скале»), слова Пушкина, музыка Н.С. Титова; продаются в магазине К. Ленгольда.

БУРЯ

В одежде белой над волнами

Когда, бушуя в бурной мгле,

Играло море с берегами,

Когда луч молний озарял

Ее всечасно блеском алым

И ветер бился и летал

С ее летучим покрывалом?

Прекрасно море в бурной мгле

И небо в блесках без лазури;

Но верь мне: дева на скале

Прекрасней волн, небес и бури.

1832 год

Петербург. Пушкин ведёт переговоры с Н.И. Гречем о совместном издании газеты или об участии Греча в его газете. 1 июня 1832 г. Н.И. Греч напишет Ф.В. Булгарину: «С Пушкиным сходимся довольно дружно, и я надеюсь, что сойдёмся в деле. Но, ради Бога, не думай, чтобы я тобою пожертвовал. Улажу всё к общему удовольствию».

Москва. В шестом номере «Московского Телеграфа» напечатан разбор трагедии А.С. Хомякова «Ермак», которая сравнивается с «Борисом Годуновым». Рецензент пишет, что в строении своём ни Хомяков, «ни Пушкин не удовлетворят нас. Скажем мимоходом, что главный недостаток Бориса, по мнению нашему, в том, что автор его слишком молериально подражал Шекспиру, не сообразив различия времён и народов, и различия источников, из коих черпал наш поэт и Шекспир».

1833 год

Петербург. Е.Ф. Розен в письме Пушкину сообщает, что завтра состоятся похороны О.М. Сомова, скончавшегося 27 мая после долгой болезни: «Дайте мне знать, не помешает ли вам что-нибудь отдать последний долг покойному? Если нет, то мы могли бы отправиться вместе. Очень жаль его семью…».

Петербург. В книге Ивана Пенинского «Российская хрестоматия, или Отборные сочинения отечественных писателей в прозе и стихах», часть первая (СПб., 1833), напечатан пушкинский «Отрывок из письма Д.» с входящим в него стихотворением «К чему холодные сомненья?».

1834 год

Петербург. Пушкин обедает у И.П. Мятлева в компании В.А. Жуковского и П.А. Вяземского и слушает его «новорожденные» стихи. Возможно, в этот день Пушкиным записаны на обороте письма П.В. Нащокина, написанного в конце апреля 1834 г., 8 стихов из мятлевского стихотворения «Восторг»

(Настоичка травная,

Изъ зелья составная

Удивительная!…

Въ присядку при народе

Тряхнулъ бы въ хороводе

Подъ: Збранной Воеводе

Победительная!…).

1836 год

Петербург. Пушкин покупает в кредит в магазине Беллизара несколько книг на сумму 48 руб. Среди них: трехтомная «История Александра Великого» Квинта Курция в новом французском переводе и «История падения Римской империи и упадка нравов» Сисмонди (Sismondi J.-CL. Histoire de la chute de l’Empire Romain… Bruxelles, 1836).

Петербург. На всеобщее обозрение выставлена картина К.П. Брюллова «Распятие». А.Х. Бенкендорф распорядился приставить к ней парных часовых. Брюллов позже «вспоминал о том, как Пушкин восхищался… картиной „Распятие» и эскизом к картине „Гензерих грабит Рим»».

Петербург. Приехавший в столицу старший брат Н.Н. Пушкиной Д.Н. Гончаров навещает сестёр и Пушкина, и, возможно, живёт у них на даче на Каменном острове.

Петербург. Встретившись с Пушкиным, Н.В. Гоголь передаёт ему для публикации в «Современнике» повесть «Нос», переработанную и отредактированную. Пушкин назначает её в третий том журнала.