24 января. В этот день**:

1822 год

Кишинёв. Пушкин пишет ответное письмо брату Льву. Сетует на молчание друзей, надеется на скорую встречу в столице, объясняет свой выбор между Гнедичем и Гречем для печатания «Кавказского пленника». Спрашивает о здоровье Дельвига. Передаёт Льву стихи для «Сына отечества»: «Посылаю тебе мои стихи, напечатай их в «Сыне» (без подписи и без ошибок). Если хочешь, вот тебе эпиграмма, которую, ради Христа, не распускай, в ней каждый стих — правда.

Иной имел мою Аглаю…

Хочешь ещё? на Каченовского —

Клеветник без дарования…

покушай. пожалуйста…».

Кишинёв. Находясь под впечатлением от последних писем И.В. Сабанеева, П.Д. Киселёв пишет откровенное письмо А.А. Закревскому в Петербург о серьёзном, по его мнению, положении дел в 16-й дивизии: «…в 16-й дивизии есть люди, которых должно уничтожить и которые там не останутся; я давно за ними смотрю, и скоро гром грянет…».

1824 год

Киев. П.А. Муханов пишет в Петербург К.Ф. Рылееву о первой главе «Евгения Онегина»: «…описание воспитания героя, столицы, портреты людей, коих ты узнаешь с первого разу, всё прелестно. Пушкин гигантски идёт вперёд к совершенству».

Одесса. По настоянию графа М.С. Воронцова из Одессы в Кишинёв отбывает Ф.Ф. Вигель.

1825 год

Париж. A.M. Горчаков пишет своему дяде А.Н. Пещурову в имение Лямоново Опочецкого уезда Псковской губернии: «С живым интересом прочёл я все подробности, которые вы сообщаете мне насчёт Пушкина. Считаю своим долгом принести вам свою благодарность за те заботы, которые Вы на себя взяли по этому щекотливому делу. К тому же я беспокоюсь, как бы Вы не понесли ответственности за это. Несмотря на противоположность наших убеждений, я не могу не испытывать к Пушкину большой симпатии, основанной на воспоминаниях молодости и на восхищении, которое во мне всегда вызывал его поэтический талант. Его поведение было, впрочем, всегда нелепым, и надо признаться, что одна лишь ангельская доброта Государя могла не утомиться обращаться с ним с той снисходительностью, которой он не всегда заслуживал».

1828 год

Петербург. Пушкин пишет письмо П.А. Осиповой, которое повезёт к ней уезжающий из столицы А.А. Дельвиг. Извиняется за долгое молчание, сетует на то, что жизнь его в Петербурге «довольно пустая», сообщает, что у него есть желание изменить её. Тепло вспоминает Михайловское и обитателей Тригорского, справляется о семействе и отдельно о «победах» Евпраксии Николаевны в Торжке. Надеется, что Дельвиг расскажет о нём подробнее.

Париж. В журнале «Revue Enciclopédique» напечатана рецензия на второе издание поэмы «Цыганы». Она начинается хвалебным отзывом о Пушкине — независимом и оригинальном поэте, гений которого возрастает от встреченных препятствий. Критик, однако, считает, что автор часто повторяется в описаниях. Рассказ старика-цыгана об Овидии отмечен как «отрывок, исполненный поэзии».

1829 год

Петербург. Пушкин посещает В.А. Жуковского и обсуждает с ним, как помочь П.А. Вяземскому преодолеть предубеждение, сложившееся о нём у Государя в результате деятельности III Отделения.

1830 год

Петербург. На балу у французского посла герцога де Мортемара, на котором присутствует императорская фамилия и весь дипломатический корпус, фрак Пушкина, среди мундиров, обращает на себя внимание Николая I и вызывает его неудовольствие.

Петербург. «Русский Инвалид» №22 сравнивает две рецензии на роман «Юрий Милославский» Н.М. Загоскина и предлагает публике выбор: «Кому верить?». «Северная Пчела» разругала «сей исторический русский роман… Сочинитель… назван безграмотным!». «Литературная Газета» отозвалась хвалебной статьей А. Пушкина, отметившего точность, живость, понимание старинной русской жизни и достоинства исторического повествования: «Разговор… обличает мастера своего дела» (ЛГ. 1830. №5). Автор напоминает, что «Северную Пчелу» издают Греч и Булгарин, а «Литературную Газету» Дельвиг при активном участии Пушкина, Вяземского, Баратынского и

Погорельского.

1831 год

Москва.из Остафьева в Москву приехали Вяземские, и Пушкин сразу направляется их навестить. К ним приходят также А.Я. Булгаков и Д.В. Давыдов. Булгаков напишет на следующий день брату в Петербург: «Вяземский здесь на несколько дней… В supplement du Journal de S-t Petersbourg <Приложениях к С.-Петербургскому журналу> есть Дибичевы прокламации к полякам; мне особенно понравилась та, что адресована армии Польской. У Вяземского собрались Денис Давыдов, поэт Пушкин, ну и все хвалили пьесы сии».

Москва. Пушкин встречается с М.П. Погодиным и получает от него стихотворение С.П. Шевырёва «Послание к А. С. Пушкину», присланное из Рима. Погодин на следующий день сообщит Шевырёву: «Послание Пушкину отдал; очень, очень благодарен и хотел отвечать тебе стихами же; разве только свадьба теперь помешает: на днях женится».

1832 год

Петербург. П.А. Вяземский в записке к Пушкину просит прислать ему экземпляры восьмой главы «Онегина» для В.Ф. Вяземской, И.И. Дмитриева и А.И. Тургенева, а также две книжки «Северных Цветов на 1832 год», которые он хочет отправить в Москву с оказией.

Москва. Во 2-м номере «Телескопа» напечатано продолжение статьи Н.И. Надеждина «Летописи отечественной литературы», где он анализирует «Марфу Посадницу» М.П. Погодина в сравнении с «Борисом Годуновым». «По странному стечению обстоятельств начало прошлого года ознаменовано было появлением „Бориса Годунова», а конец заключён „Марфой Посадницей Новгородской». Сии произведения, написанные гораздо ранее, явились на рубежах протекшего года, как будто нарочно для того, чтобы год сей в летописях Русской словесности отметился эрой поэтического драматизирования народной истории, сообразно понятиям, требованиям и видам современного просвещения…». В альманахе «Северные Цветы» автор выделяет только стихи В.А. Жуковского и И.И. Дмитриева, сетует на «пустоту, их окружающую», и бранит Пушкина: «Справедливость вынуждает нас сказать, что стихотворения Пушкина… в «Северных Цветах» только что не портят альманаха, исключая одних «Бесов», в коих слышен ещё вольный скок его резвого воодушевления».

1833 год

Петербург. Пушкин пишет набросок сказки «Царь увидел пред собой», связанной с темой «Сказки о золотом петушке». Первая часть сходна с эпизодом из «Легенды об арабском звездочёте» Вашингтона Ирвинга. На листе рукописи Пушкин рисует мачту корабля, скрещённые ножки и ножки на подушке.

Кавказ. А.А. Бестужев в письме К.А. Полевому высказывает недовольство творчеством Пушкина последних лет: «Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха?».

1834 год

Петербург. Пушкин встречается в Демутовом трактире у Н.Н. Раевского с П.Х. Граббе. «Мы обедали и провели несколько часов втроем, — напишет Граббе в 1836 г. — 12 год был главным предметом разговора». Пушкин рассказывал о Пугачёве и Разине, принёс книгу голландца Стрюйса (видимо, «Путешествие Яна Стрюйса в Россию, Персию и Индию…»—Voyages de Jean Struys, en Russie, en Perse et aux Indes… Paris, 1827) с интересными сведениями о Разине, которым был занят Раевский.

1835 год

Петербург. Пушкин посещает Е.Н. Вревскую, возможно, чтобы передать ей билет в театр. В этот день Е.Н. Вревская напишет мужу, что Пушкин спрашивал, «примем ли мы его, если он приедет в Голубово», и что её очень рассердил этот вопрос.

Петербург. С.С. Уваров пишет попечителю С.-Петербургского учебного округа М.А. Дондукову-Корсакову по поводу «двух стихотворений» Пушкина, включённых им в собрание «Поэм и повестей» или в четвёртую часть «Стихотворений Александра Пушкина». Возвращая эти стихи, Уваров просит Дондукова-Корсакова «предложить цензуре, не стесняясь написанным на сих стихотворениях дозволением к печатанию», сличить их с тем вариантом, который был уже однажды напечатан, и «одобрить оные ныне в том же виде, в каком сии пиесы были дозволены в первый раз».

1836 год

Петербург. Пушкин просит П.А. Плетнёва, много лет преподававшего в Смольном институте, написать в «Современник» о женском образовании в России. Плетнёв в короткий срок заканчивает статью, которую он посвящает памяти императрицы Марии Фёдоровны, много сделавшей для организации женских учебных заведений. Пушкин предназначает статью для первого номера «Современника».

Петербург. Пушкин заходит в книжный магазин Беллизара, покупает 6 томов сочинений Лафонтена (Euvres complètes de La Fontaine… Paris. V.DCCC.XXVI) и три тома мемуаров Д’Эпине (Louise Épinay. Mémoires et correspondance de Madame D’Épinay… Paris. 1818). Пушкин уплачивает Беллизару 100 руб в погашение своего долга за портрет Пугачёва.

Петербург. Вечером Пушкин принимает у себя Дениса Давыдова, о чём тот пишет жене и сообщает, что Наталья Николаевна «est vraiment d’une beauté extraordinaire <действительно, необычайно красива>».

1837 год

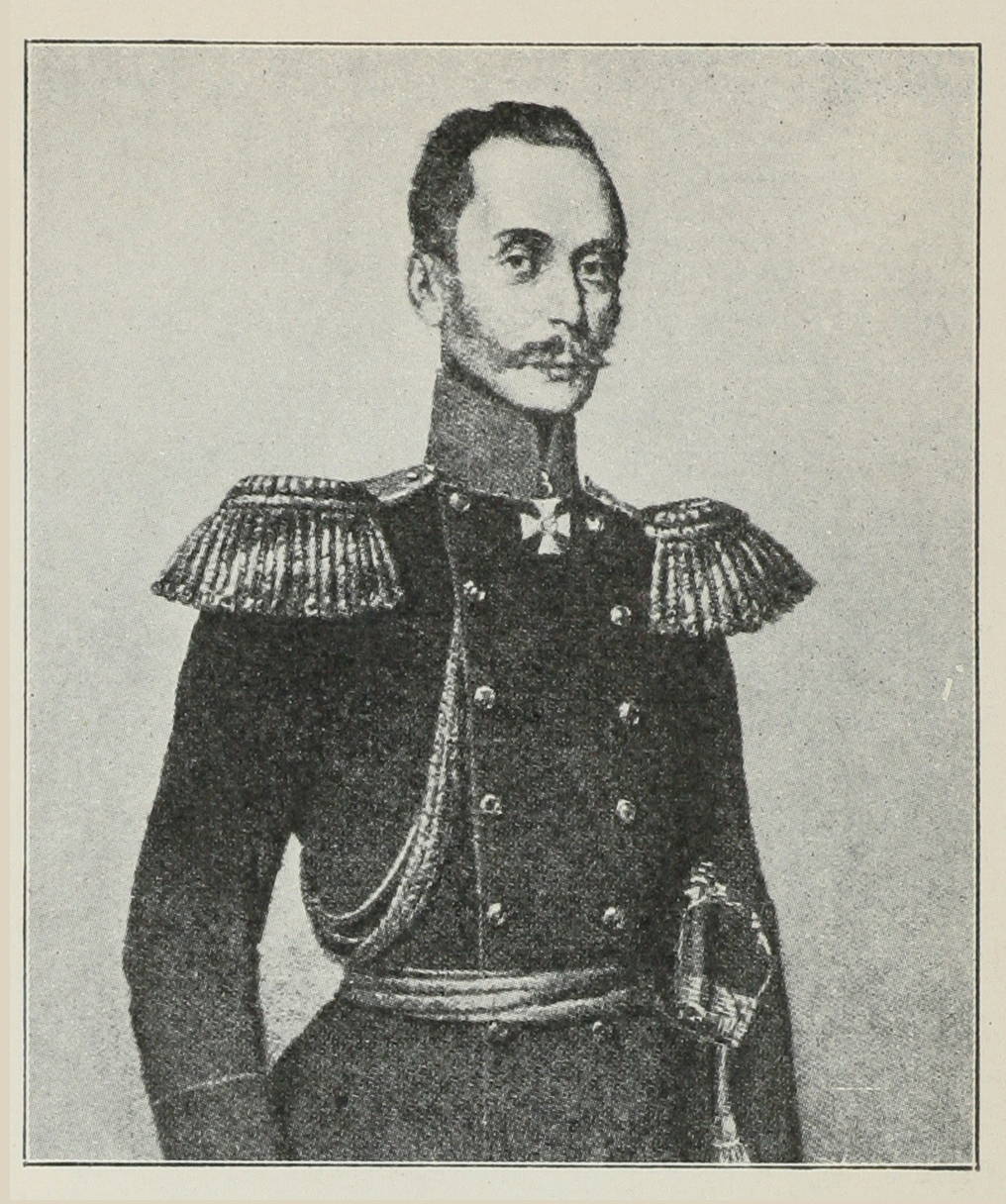

Петербург. Утром Пушкин посылает свою книгу «История Пугачёвского бунта» бывшему начальнику штаба действующей армии в польской кампании генерал-адъютанту К.Ф. Толю. Толь пишет Пушкину: « Я имел удовольствие получить <…> от вас Историю Пугачёвского бунта, за что вас искренно благодарю. – Воскресенье есть для меня некоторым образом день отдохновения, и я, воспользовавшись сим, прочёл сию книгу».

Петербург. Пушкин пишет статью <«О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»»> («Долгое время французы пренебрегали»).

Петербург. Днём у Пушкина в гостях фольклорист и этнограф И.П. Сахаров и Л.А. Якубович. Сахаров вспоминал позднее: «Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положив голову на колени мужу… Это было в воскресенье; а через три дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я услышал его предсмертные замыслы о «Слове Игорева полка» — и только при разборке библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки. Тогда же Пушкин показывал мне и дополнения к Пугачёву, собранные им после издания». Якубович рассказывал, что они ушли от Пушкина в третьем часу, «что… Пушкин был очень сердит и беспрестанно бранил Полевого за его Историю…».

Петербург. Пушкин получает у ростовщика А.П. Шишкина 2200 руб. под заклад столового серебра А.Н. Гончаровой.

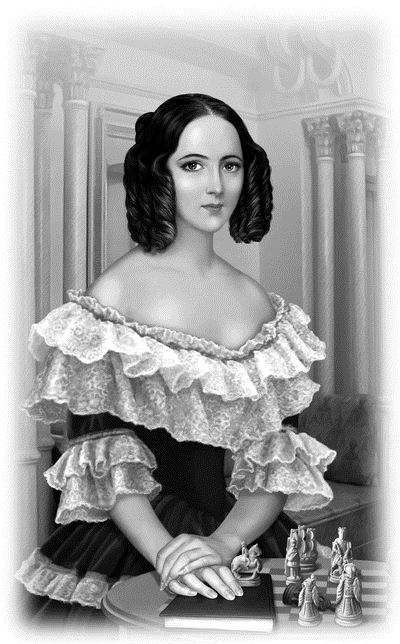

…Затем Карамзина вносит «свой вклад» в распространение пущенной Геккернами и подхваченной членами круга Вяземских-Карамзиных сплетни об Александре Николаевне Гончаровой: «а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в неё влюблён и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем всё это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных». П.А. Плетнёв вспоминал позднее: «Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе <…> Я недавно припомнил золотые слова Пушкина насчёт существующих и принятых многими правил о дружеских сношениях. «Все, — говорил в негодовании Пушкин, — заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, то есть к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас — всё. Нет, я не хочу так действовать. Я хочу доказать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг им и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать чем бы то ни было, освящённым обыкновениями и правилами общежития»».

Петербург. Разговор Николая I и Н.Н. Пушкиной, записанный, по воспоминаниям М.А. Корфа, со слов самого императора, который десять лет спустя говорил о том, что Пушкин якобы благодарил его за беспокойство о его семейных делах: «Под конец его <Пушкина> жизни, встречаясь часто с его женою, которую я искренно любил и сейчас люблю как очень добрую женщину, я как-то разговорился с нею о комеражах <сплетнях>, которым её красота подвергает её в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию сколько для неё самой, столько и для счастья её мужа при известной <sic!> его ревности»…

…Она, как видно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал благодарить меня за добрые советы его жене. „Разве ты мог ожидать от меня иного?» — спросил я его. — „Не только мог, Государь, но, признаюсь откровенно, я и Вас самих подозревал в ухаживании за моей женой». — Через три дня потом был его последний дуэль».

Петербург. Из воспоминаний В.И. Анненковой: «В последний раз я видела Пушкина за несколько дней до его смерти на маленьком вечере у Великой Княгини Елены Павловны. Там было человек десять… Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: „Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом»».

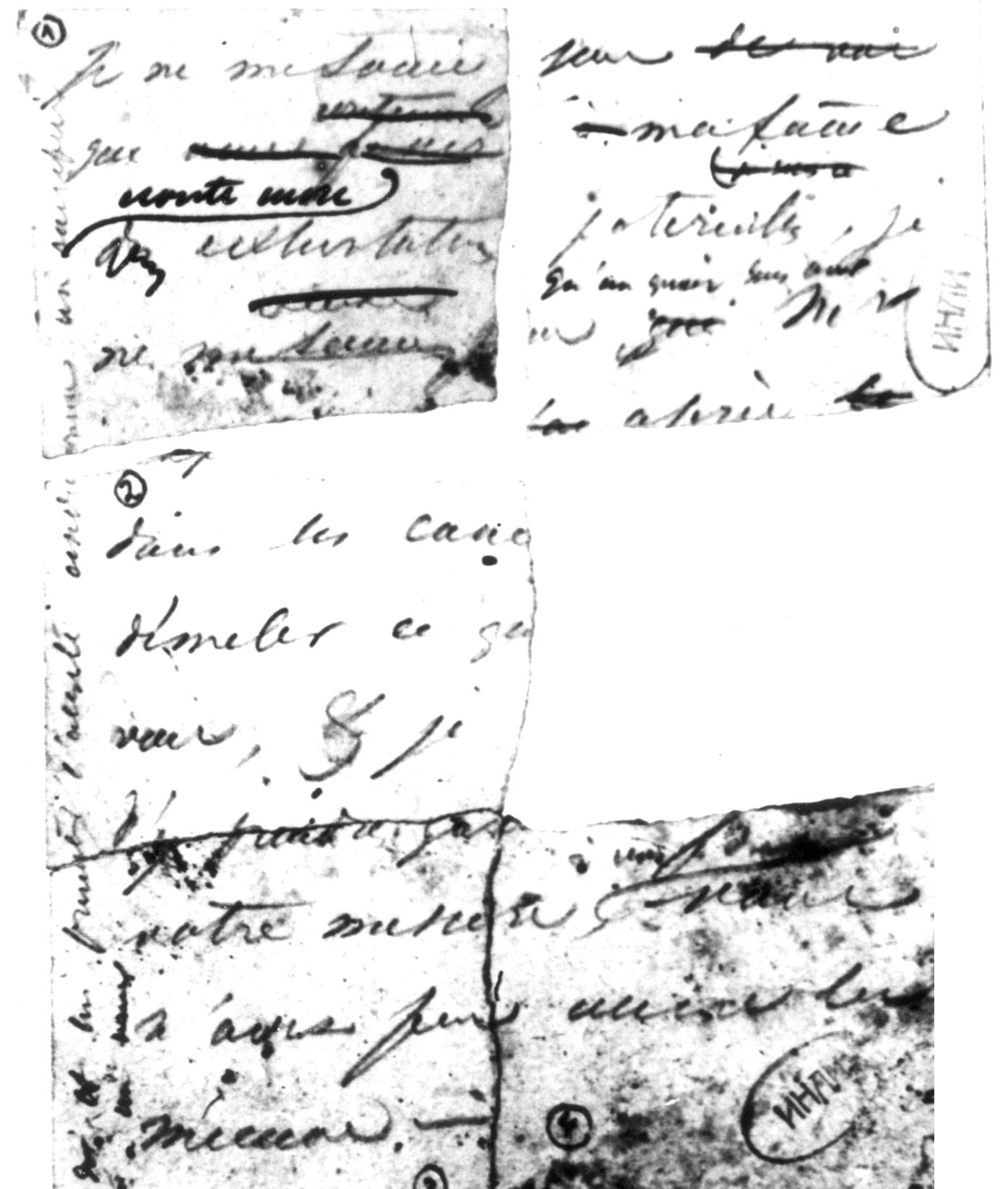

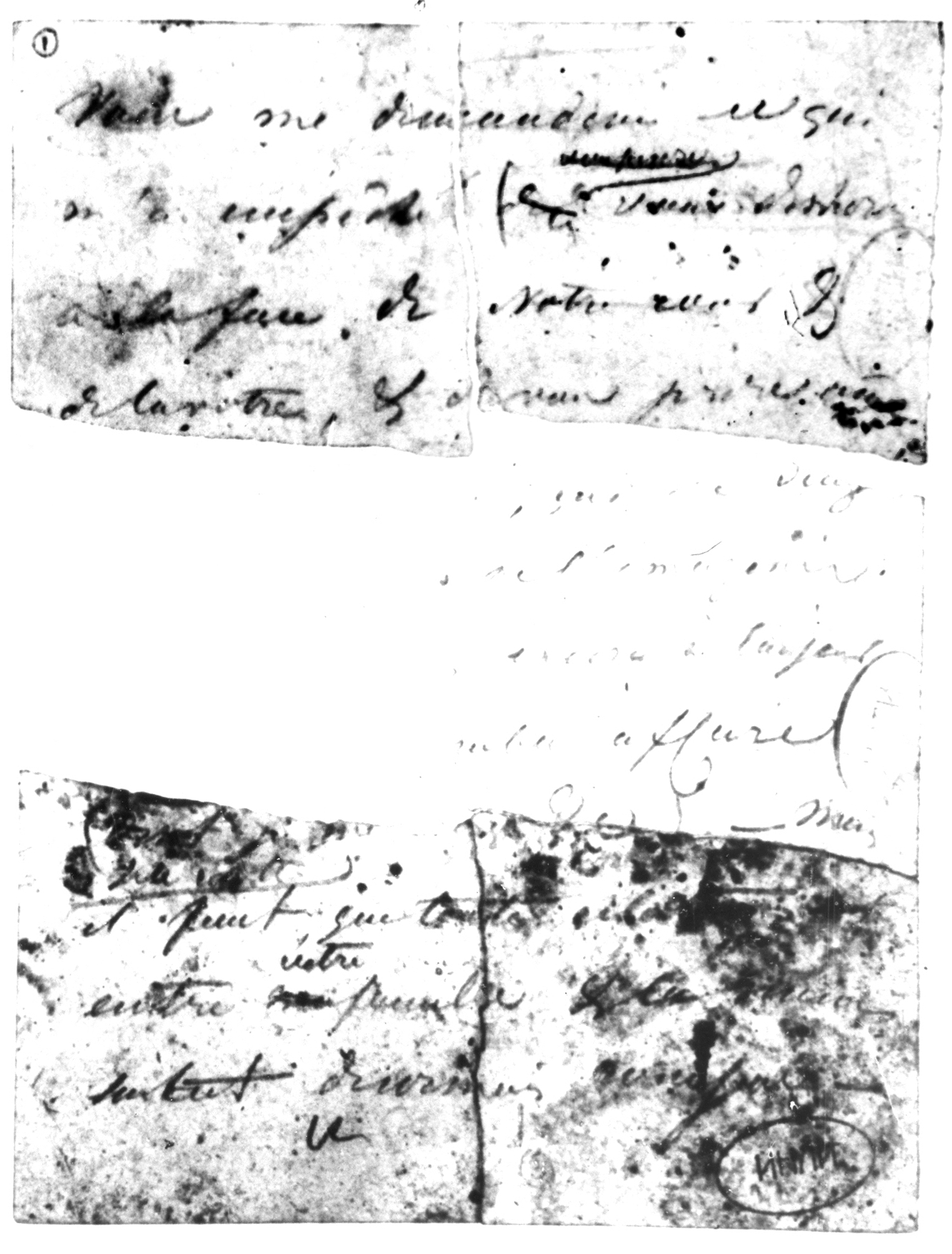

Петербург. Пушкин пишет (черновое) письмо к Л. Геккерну, в котором настаивает на том, чтобы Геккерны прекратили преследование Натальи Николаевны. Грозит им публичным разоблачением при членах императорской фамилии, одного из которых Дантес «непочтительно поставил в затруднительное положение» и который, по-видимому, должен прибыть в Россию в феврале.

Петербург. И.И. Лажечников, приехавший по служебным делам в Петербург, заходит к Пушкину, но не застаёт его дома. Из воспоминаний Лажечникова: «В последних числах января 1837 года приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал его дома».