15 мая. В этот день**:

1821 год

Одесса. Пушкин пишет эпилог «Кавказского пленника», ставит под текстом дату «Одесса 1821 15 мая» и посвящает поэму Н.Н. Раевскому-младшему.

Киев. В Киеве состоялась свадьба М.Ф. Орлова и Е.Н. Раевской.

Бухарест. С приближением турок Тудор Владимиреску покидает Бухарест, объявив войску, что намерен добиваться объединения с этеристами.

1822 год

Петербург. Александр I в частной аудиенции предлагает И. Каподистрии отправиться «для поправки здоровья» на воды, оставаясь формально при своей должности, что фактически означает его отставку.

Москва. П.А. Вяземский пишет в Петербург А.И. Тургеневу, посылая ему «Чёрную шаль» в переводе В.Л. Пушкина на французский язык: «Василий Львович измучил от неё свою четверню, разъезжая по всему городу для прочтения…»

Павловск. В.А. Жуковский пишет Н.И. Гнедичу письмо с просьбой показать ему поэму «Кавказский пленник», которую тот получил из Кишинёва от Пушкина для издания: «К тебе приехал, говорят, другой прекраснейший узник, которому дай ко мне прогуляться хотя бы на поруку».

1825 год

Михайловское. Пушкин пишет стихотворение «Козлову» («Певец! Когда перед тобой»).

Певец, когда перед тобой

Во мгле сокрылся мир земной,

Мгновенно твой проснулся гений,

На все минувшее воззрел

И в хоре светлых привидений

Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!

В слезах восторга внемлю им.

Небесным пением своим

Он усыпил земные муки;

Тебе он создал новый мир,

Ты в нем и видишь, и летаешь,

И вновь живешь, и обнимаешь

Разбитый юности кумир.

А я, коль стих единый мой

Тебе мгновенье дал отрады,

Я не хочу другой награды —

Недаром темною стезей

Я проходил пустыню мира;

О нет! недаром жизнь и лира

Мне были вверены судьбой!

Кистинёво Сергачского уезда Нижегородской губернии. Смерть дяди Пушкина, Петра Львовича Пушкина (род. 13 января 1751 года).

1826 год

Михайловское. В письме П.А. Катенину в Петербург Пушкин сообщает о своём намерении прочесть ему при встрече «Бориса Годунова». Просит передать поклон A.M. Колосовой и спросить её, согласна ли она играть в «Борисе Годунове».

1827 год

Москва. По случаю отъезда Пушкина в Петербург М.П. Погодин устроил прощальный завтрак, на котором присутствовали П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский и П.А. Муханов, после обедни в Страстном монастыре зашёл И.М. Снегирёв. За столом Пушкин и Баратынский написали, по поводу здесь же рассказанного анекдота, эпиграмму: «Князь Шаликов, газетчик наш печальный…».

Элегию семье своей читал,

А казачок огарок свечки сальной

Перед певцом со трепетом держал.

Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.

«Вот, вот с кого пример берите, дуры!» —

Он дочерям в восторге закричал. —

«Откройся мне, о милый сын натуры,

Ах! что слезой твой осребрило взор?»

А тот ему: «Мне хочется на двор».

1829 год

Георгиевск. Черновой набросок «Все тихо, на Кавказ идёт ночная мгла» (1-й вариант стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла» из пяти строф); здесь же рисунки — три мужских и три женских профиля, в их числе – автопортрет и портрет Байрона.

Георгиевск. Пушкин пишет черновой текст стихотворения «Калмычке» («Прощай, любезная калмычка»).

КАЛМЫЧКЕ

Чуть-чуть, назло моих затей,

Меня похвальная привычка

Не увлекла среди степей

Вслед за кибиткою твоей.

Твои глаза, конечно, узки,

И плосок нос, и лоб широк,

Ты не лепечешь по-французски,

Ты шелком не сжимаешь ног,

По-английски пред самоваром

Узором хлеба не крошишь,

Не восхищаешься Сен-Маром,

Слегка Шекспира не ценишь,

Не погружаешься в мечтанье,

Когда нет мысли в голове,

Не распеваешь: Ма dov’è,

Галоп не прыгаешь в собранье…

Что нужды? — Ровно полчаса,

Пока коней мне запрягали,

Мне ум и сердце занимали

Твой взор и дикая краса.

Друзья! не все ль одно и то же:

Забыться праздною душой

В блестящей зале, в модной ложе,

Или в кибитке кочевой?

Петербург. «Санктпетербургские Ведомости» сообщают, что у Заикина продаётся поэма «Полтава» — «новое прекрасное стихотворение любимого автора».

1830 год

Москва. В «Дамском Журнале» напечатана статья П.И. Шаликова – ответ на критику седьмой главы «Евгения Онегина» в других журналах. Автор защищает седьмую главу и поэзию Пушкина вообще, называя его талант «кладом в радужном сиянии», а самого Пушкина — «Прометеем».

Москва. М.П. Погодин пишет С.П. Шевырёву в Рим: «Пушкин случайно допытался до моей тайны (драма «Марфа Посадница») и заставил меня прочесть: был в восторге, плакал, целовал, говорил, что его народные сцены ничто перед моими и проч. и проч. Если моя трагедия в половину имеет достоинства в сравнении с его мнением, то я доволен. Может быть, слушая меня, он сам много вообразил, бросал своё золото, как алхимик, не знаю… В №30 Пчелы анекдот на Пушкина, который отвечал подобным же в Л<итературной> Газете о Видоке. Пушкина вообще ругают теперь так, как тебя не ругивали…».

Москва. Пушкин проиграл в карты профессиональному игроку, помещику B.C. Огонь-Догановскому, 24 800 рублей с обязательством по векселям выплатить весь долг в течение 4 лет. Погодин 25 мая записал в своём дневнике: «Взять бы денег для Пушкина у Надоумки…».

1831 год

Пушкин с женой уезжают из Москвы в Петербург. П.В. Нащокин провожает их до первой почтовой станции.

Москва. В бенефис балерины Т.Н. Глушковской в Большом театре поставлена героико-трагическая пантомима в одном действии «Руслан и Людмила», сочинение А.П. Глушковского по поэме Пушкина, музыка Шольца.

1832 год

Петербург. Пушкин проводит вечер у П.А. Вяземского, там же — А.И. Тургенев и В.А. Жуковский.

1834 год

Болдино. Управляющий Болдиным О.М. Пеньковский в ответ на просьбу С.Л. Пушкина сообщить, какие доходы можно ожидать в нынешнем году с села Болдино, пишет, что пока рано судить о видах на урожай, ещё не везде есть всходы, это будет ясно к концу месяца. Сообщает, сколько и чего удалось посеять. Пишет, что личное присутствие Пушкина в нынешнем году в Болдине «необходимо бы нужно для устройства полей» и других хозяйственных распоряжений.

1835 год

Петербург. Утром Пушкин возвращается домой из Тригорского. Из письма Н.О. Пушкиной от 17 мая: «Натали разрешилась за несколько часов до приезда Александра, она уже его ждала, однако не знали, как ей о том сказать, и правда, удовольствие его видеть так её взволновало, что она промучилась весь день».

1836 год

Москва. Письмо П.Я. Чаадаева Пушкину: «Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к тебе».

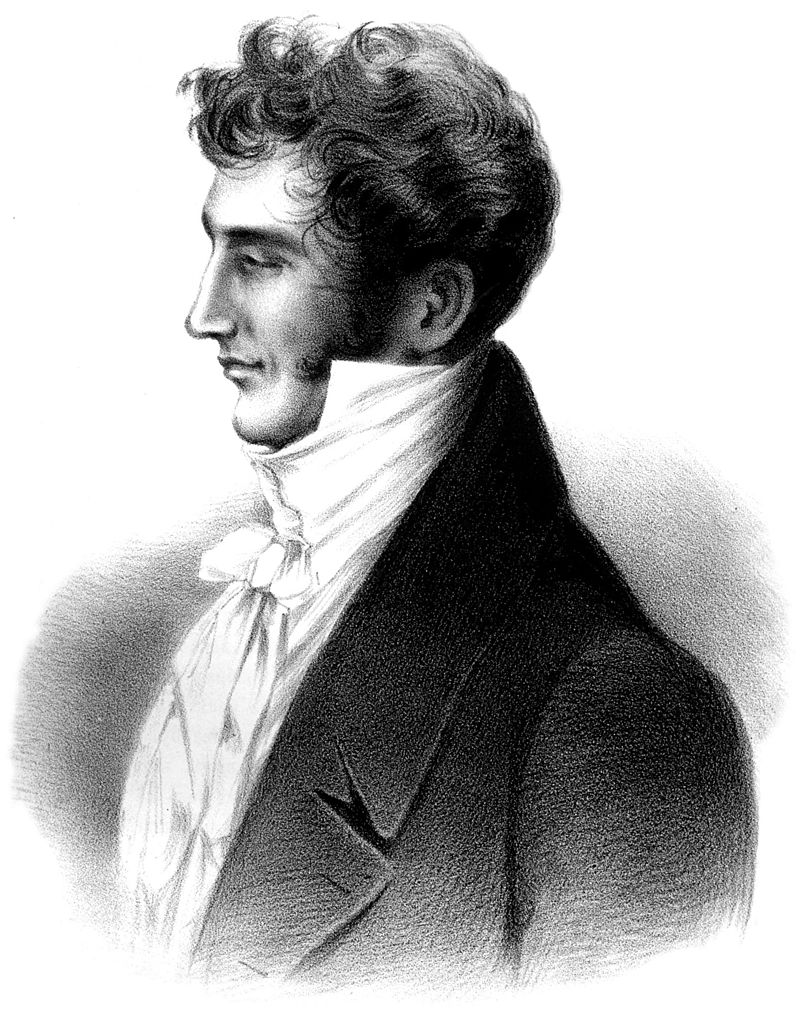

Пётр Яковлевич Чаадаев.

Пётр Яковлевич Чаадаев.

Москва. В гостях у Пушкина И.М. Снегирёв, которому Пушкин обещал написать разбор его книги «Русские в своих пословицах и поговорках». Пушкин приглашает Снегирёва участвовать в „Современнике» — «с платою 150 руб. за лист». Просит его сообщить «замечания на Игореву песнь, коею он занимается как самородным памятником Русской словесности».