Неизвестная печать Пушкина?

До нашего времени дошло около 800 писем А.С. Пушкина. Первое датировано 1815 годом, последнее, писательнице А.О. Ишимовой, написано 27 января 1837г., когда Пушкин собирался на поединок с Дантесом на Черную речку.

В те времена письма запечатывали облатками или расплавленным сургучом, на котором отправитель письма делал оттиск своей печати, вдавливая ее в еще не остывший сургуч. Писали много, т.к. это была единственная возможность общения между людьми, оказавшимися в разлуке и разделенными расстояниями, которые можно было преодолеть и измерить только месяцами тряски в громоздких экипажах или сутками бешеной скачки в фельдъегерских тройках «по казенной надобности». Печать для запечатывания писем и почтовых конвертов (сложенных конвертами листов бумаги, обложек) являлась необходимой принадлежностью быта любого более или менее состоятельного человека. А чтобы иметь ее всегда под рукой (ведь письма писались и в дороге), часто вделывали ее в перстень, который носили, почти не снимая, на одном из пальцев руки.

Самой известной из печатей Александра Сергеевича Пушкина является его знаменитый перстень – «талисман», подаренный ему графиней Е. К. Воронцовой, к которой сосланный в первый раз и оказавшийся в Одессе молодой поэт испытывал глубокую, тщательно скрываемую ото всех любовь, кому он посвятил написанное в 1827г. стихотворение «Талисман»*. Его он изобразил на одной из страниц своих рукописных тетрадей. К сожалению, этот изготовленный из темно-красного камня перстень с вырезанной на нем восточной надписью был в 1917г. украден, и от него только и осталось, что пушкинский рисунок, изображение на портрете Пушкина работы Тропинина да выдавленные на сургуче и воске оттиски. И стихи «Храни меня, мой талисман»:

Храни меня во дни гоненья,

Во дни раскаянья, сомненья.

Ты в день печали был мне дан.

Храни меня, мой талисман.

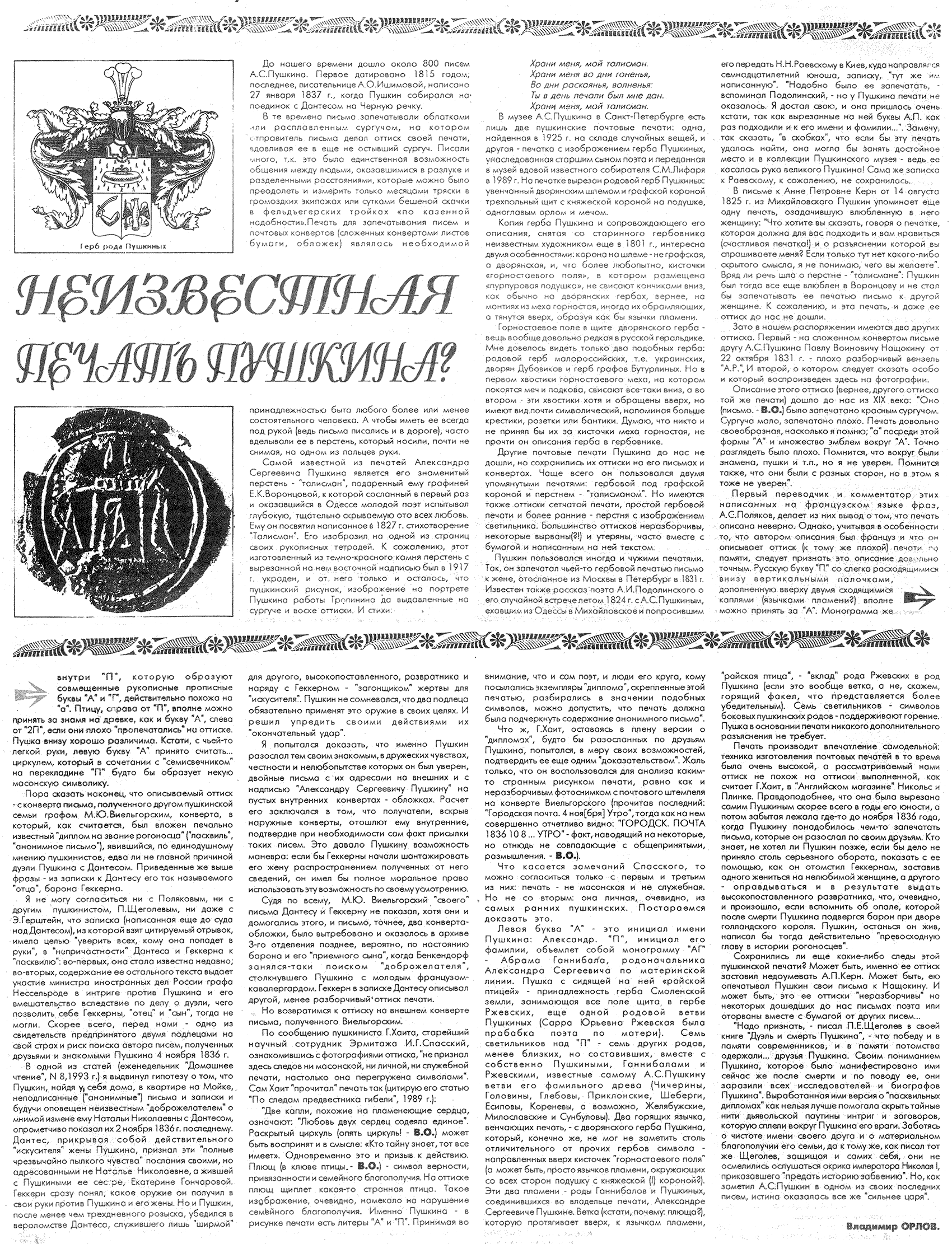

В музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге есть лишь две пушкинские почтовые печати: одна, найденная в 1925г. на складе случайных вещей, и другая ‒ печатка с изображением герба Пушкиных, унаследованная старшим сыном поэта и переданная в музей вдовой известного собирателя С.М. Лифаря в 1989г. На печатке вырезан родовой герб Пушкиных, увенчанный дворянским шлемом и графской короной, трехпольным щитом с княжеской короной на подушке, одноглавым орлом и мечом.

Копия герба Пушкина и сопровождающего его описания, снятая со старинного гербовника неизвестным художником еще в 1801г., интересна двумя особенностями: корона на шлеме ‒ не графская, а дворянская, и, что более любопытно, кисточки «горностаевого поля», в котором размещена «пурпуровая подушка», не свисают кончиками вниз, как обычно на дворянских гербах, вернее, на мантиях из меха горностая, иногда их обрамляющих, а тянутся вверх, образуя как бы язычки пламени.

Горностаевое поле в щите дворянского герба ‒ вещь вообще довольно редкая в русской геральдике. Мне довелось видеть только два подобных герба: родовой герб малороссийских, т.е. украинских, дворян Дубовиков и герб графов Бутурлиных. Но в первом хвостики горностаевого меха, на котором покоятся меч и подкова, свисают все-таки вниз, а во втором эти хвостики, хотя и обращены вверх, но имеют вид почти символический, напоминая больше крестики, розетки или бантики. Думаю, что никто и не принял бы их за кисточки меха горностая, не прочти он описания герба в гербовнике.

Другие почтовые печати Пушкина до нас не дошли, но сохранились их оттиски на его письмах и конвертах. Чаше всего он пользовался двумя упомянутыми печатями – гербовой под графской короной и перстнем – «талисманом». Но имеются также оттиски сетчатой печати, простой гербовой печати и более ранние ‒ перстня с изображением светильника. Большинство оттисков неразборчивы, некоторые вырваны (!) и утеряны, часто вместе с бумагой и написанным на ней текстом.

Пушкин пользовался иногда и чужими печатями. Так, он запечатал чьей-то гербовой печатью письмо к жене, отосланное из Москвы в Петербург в 1831г. Известен также рассказ поэта А.И. Подолинского о его случайной встрече летом 1824г. с А.С Пушкиным, ехавшим из Одессы в Михайловское и попросившим его передать Н.Н. Раевскому в Киев, куда направлялся семнадцатилетний юноша, записку, «тут же им написанную». «Надобно было ее запечатать, — вспоминал Подолинский, — но у Пушкина печати не оказалось. Я достал свою, и она пришлось очень кстати, так как вырезанные на ней буквы А.П. как раз подходили и к его имени и фамилии». Замечу, так сказать, «в скобках», что если бы эту печать удалось найти, она могла бы занять достойное место в коллекции Пушкинского музея ‒ ведь ее касалась рука великого Пушкина! Сама же записка к Раевскому, к сожалению, не сохранилось.

В письме к Анне Петровне Керн от 14 августа 1825г. из Михайловского Пушкин упоминает еще одну печать, озадачившую влюбленную в него женщину: «Что хотите вы сказать, говоря о печатке, которая должно для вас подходить и вам нравиться (счастливая печатка!) и о разъяснении которой вы спрашиваете меня? Если только тут нет какого-либо скрытого смысла, я не понимаю, чего вы желаете». Вряд ли речь шло о перстне – «талисмане»: Пушкин был тогда все еще влюблен в Воронцову* и не стал бы запечатывать ее печатью письмо к другой женщине. К сожалению, и эта печать, и даже ее оттиск до нас не дошли.

Зато в нашем распоряжении имеются два других оттиска. Первый ‒ на сложенном конвертом письме другу А.С. Пушкина Павлу Воиновичу Нащокину от 22 октября 1831г. ‒ плохо разборчивый вензель «А.Р.». И второй, о котором следует сказать особо и который воспроизведен здесь на фотографии.

Описание этого оттиска (вернее, другого оттиска той же печати) дошло до нас из XIX века. «Оно (письмо. ‒ В.О.) было запечатано сургучом. Сургуча мало, запечатано плохо. Печать довольно своеобразная, насколько я помню, «о» посреди этой формы «А» и множество эмблем вокруг «А». Точно разглядеть было плохо. Помнится, что вокруг были знамена, пушки и т.д., но я не уверен. Помнится также, что они были с разных сторон, но в этом я тоже не уверен». Первый переводчик и комментатор этих написанных на французском языке фраз А. С. Поляков делает из них вывод о том, что печать описана неверно. Однако, учитывая в особенности то, что автором описания был француз и что он описывает оттиск (к тому же плохой) печати по памяти, следует признать описание довольно точным. Русскую букву «П» со слегка расходящимися внизу вертикальными палочками, дополненную вверху двумя сходящимися каплями (язычками пламени?) вполне можно принять за «А». Монограмма же внутри, которую образуют совмещенные рукописные прописные буквы «А» и «Г», действительно похожа но «о». Птицу, справа от «П», вполне можно принять за знамя на древке, как и букву «А», слева от «П», если они плохо «пропечатались» на оттиске. Пушка внизу хорошо различима. Кстати, с чьей-то легкой руки, левую букву «А» принято считать… циркулем, который в сочетании с «семисвечником» на перекладине ТГ будто бы образует некую масонскую символику.

Пора сказать, наконец, что описываемый оттиск – с конверта письма, полученного другом пушкинской семьи графом Виельгорским, конверта, в который, как считается, был вложен печально известный «диплом на звание рогоносца» («пасквиль», «анонимное письмо»), явившийся, по единодушному мнению пушкинистов, едва ли не главной причиной дуэли Пушкина с Дантесом. Приведенные же выше фразы – из записки к Дантесу его так называемого «отца», барона Геккерна.

Я не могу согласиться ни с Поляковым, ни с другим пушкинистом, П. Щеголевым, ни даже с Э. Герштейн, что записка (написанная еще до суда над Дантесом), из которой взят цитируемый отрывок, имела целью «уверить всех, кому она попадет в руки», в «непричастности» Дантеса и Геккерна к «пасквилю». Во-первых, она стала известна недавно, во-вторых, содержание ее остального текста выдает участие министра иностранных дел России графа Нессельроде в интриге против Пушкина и его вмешательство в следствие по делу о дуэли, чего позволить себе Геккерны. «отец» и «сын», тогда не могли. Скорее всего, перед нами ‒ одно из свидетельств предпринятого двумя подлецами на свой страх и риск поиска автора писем, полученных друзьями и знакомыми Пушкина 4 ноября 1836г. В одной из статей (еженедельник «Домашнее чтение», №8,1993г.) я выдвинул гипотезу о том, что Пушкин, найдя у себя дома, в квартире на Мойке, неподписанные («анонимные») письмо и записки и будучи оповещен неизвестным «доброжелателем» о мнимой измене ему Натальи Николаевны с Дантесом, опрометчиво показал их 1 ноября 1836г. последнему. Дантес, прикрывая собой действительного «искусителя» жены Пушкина, признал эти «полные чрезвычайно пылкого чувства» послания своими, но адресованными не Наталье Николаевне, а жившей с Пушкиными ее сестре, Екатерине Гончаровой. Геккерн сразу понял, какое оружие он получил в свои руки против Пушкина и его жены. Но и Пушкин, после менее чем трехдневного розыска убедился в вероломстве Дантеса, служившего лишь ширмой для другого, высокопоставленного, развратника и наряду с Геккерном ‒ «загонщиком» жертвы для искусителя. Пушкин не сомневался, что два подлеца обязательно применят это оружие в своих цепях. И решил упредить своими действиями их «окончательный удар».

Я попытался доказать, что именно Пушкин разослал тем своим знакомым, в дружеских чувствах, честности и нелюбопытстве которых он был уверен, двойные письма с их адресами на внешних и с надписью «Александру Сергеевичу Пушкину» на пустых внутренних конвертах-обложках. Расчет его заключался в том, что получатели, вскрыв наружные конверты, отошлют ему внутренние, подтвердив при необходимости сам факт присылки таких писем. Это давало Пушкину возможность маневра: если бы Геккерны начали шантажировать его жену распространением полученных от него сведений, он имел бы полное моральное право использовать эту возможность по своему усмотрению.

Судя по всему, М.Ю. Виельгорский «своего» письма Дантесу и Геккерну не показал, хотя они и домогались этого, и письмо, точнее, два конверта-обложки, было вытребовано и оказалось в архиве 3-го отделения позднее, вероятно, по настоянию барона и его «приемного сына», когда Бенкендорф занялся-таки поиском «доброжелателя», столкнувшего Пушкина с молодым французом-кавалергардом. Геккерн в записке к Дантесу описывал другой, менее разборчивый, оттиск печати.

Но возвратимся к оттиску на внешнем конверте письма, полученного Виельгорским.

По сообщению пушкиниста Г. Хаита, старейший научный сотрудник Эрмитажа И.Г. Спасский, ознакомившись с фотографиями оттиска, «не признал здесь следов ни масонской, ни личной, ни служебной печати, настолько она перегружена символами». Сам Хаит «прочитал» печать так (цитирую его статью «По следам предвестника гибели», 1989г.): «Две капли, похожие на пламенеющие сердца, означают: «Любовь двух сердец содеяла единое». Раскрытый циркуль (опять циркуль. ‒ В.О.) может быть воспринят и в смысле: «Кто тайну знает, тот все имеет». Одновременно это и призыв к действию. Плющ (в клюве птицы.‒ В.О.) ‒ символ верности, привязанности и семейного благополучия. На оттиске плющ щиплет какая-то странная птица. Такое изображение, очевидно, намекало на нарушение семейного благополучия. Именно Пушкина ‒ в рисунке печати есть литеры «А» и «П». Принимая во внимание, что и сам поэт, и люди его крута, кому посылались экземпляры «диплома», скрепленные этой печатью, разбирались в значении подобных символов, можно допустить, что печать должна была подчеркнуть содержание анонимного письма». Что ж, Г. Хаит, оставаясь в плену версии о «дипломах», будто бы разосланных по друзьям Пушкина, попытался, в меру своих возможностей, подтвердить ее еще одним «доказательством». Жаль только, что он воспользовался для анализа каким-то странным рисунком печати, равно как и неразборчивым фотоснимком с почтового штемпеля на конверте Виельгорского, прочитав последний: «Городская почта. 4 ноя[бря] Утро», тогда как на нем совершенно отчетливо видно. «ГОРОДСК. ПОЧТА 1836 10 8 … УТРО» ‒ факт, наводящий на некоторые, но отнюдь не совпадающие с общепринятыми, размышления.

Что касается замечаний Спасского, то можно согласиться только с первым и третьим из них: печать ‒ не масонская и не служебная. Но не со вторым. Она ‒ личная, очевидно, из самых ранних пушкинских. Постараемся доказать это.

Левая буква «А» ‒ это инициал имени Пушкина: Александр. «П», инициал его фамилии, объемлет собой монограмму «АГ» Абрама Ганнибала, родоначальника Александра Сергеевича по материнской пинии. Пушка с сидящей на ней «райской птицей» ‒ принадлежность герба Смоленской земли, занимающего все поле щита в гербе Ржевских, еще одной родовой ветви Пушкиных (Сарра Юрьевна Ржевская была прабабкой поэта по матери). Семь светильников над «П» ‒ семь других родов, менее близких, но составивших, вместе с собственно Пушкиными, Ганнибалами и Ржевскими, известные самому А.С. Пушкину ветви его фамильного древа (Чичерины, Головины, Глебовы, Приклонские, Шеберги, Есиповы, Кореневы, а, возможно, Желябужские, Милославские и Сунбуловы). Два горящих язычка, венчающих печать, ‒ с дворянского герба Пушкина, который, конечно же, не мог не заметить столь отличительного от прочих гербов символа ‒направленных вверх кисточек «горностаевого поля» (а может быть, просто язычков пламени, окружающих со всех сторон подушку с княжеской (!) короной?). Эти два пламени ‒ роды Ганнибалов и Пушкиных, соединившиеся во владельце печати, Александре Сергеевиче Пушкине. Ветка (кстати, почему плюща?), которую протягивает вверх, к язычкам пламени, «райская птица», ‒ «вклад» рода Ржевских в род Пушкина (если это вообще ветка, а не, скажем, горящий факел, что представляется более убедительным). Семь светильников ‒ символов боковых пушкинских родов ‒ поддерживают горение. Пушка в основании печати никакого дополнительного разъяснения не требует.

Печать производит впечатление самодельной: техника изготовления почтовых печатей в то время было очень высокой, а рассматриваемый нами оттиск не похож на оттиски, выполненные, как считает Хаит, в «Английском магазине» Никольс и Плинке. Правдоподобнее, что она была вырезана самим Пушкиным, скорее всего, в годы его юности, о потом забытая лежала где-то до ноября 1836 года, когда Пушкину понадобилось чем-то запечатать письма, которые он разослал по своим друзьям. Кто знает, не хотел ли Пушкин позже, если бы дело не приняло столь серьезного оборота, показать с ее помощью, кок он отомстил Геккернам, заставив одного жениться на нелюбимой женщине, а другого ‒ оправдываться и в результате выдать высокопоставленного развратника, что, очевидно, и произошло, если вспомнить об опале, которой после смерти Пушкина подвергся барон при дворе голландского короля. Пушкин, останься он жив, написал бы тогда действительно «превосходную главу в истории рогоносцев».

Сохранились ли еще какие-либо следы этой пушкинской печати? Может быть, именно ее оттиск заставил недоумевать А.П. Керн. Может быть, ею опечатывал Пушкин свои письма к Нащокину. И может быть, это ее оттиски «неразборчивы» на некоторых дошедших до нас письмах поэта или оторваны вместе с бумагой от других писем… «Надо признать, — писал П.Е. Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина», — что победу и в памяти современников, и в памяти потомства одержали… друзья Пушкина. Своим пониманием Пушкина, которое было манифестировано ими сейчас же после смерти и по поводу ее, они заразили всех исследователей и биографов Пушкина». Выработанная ими версия о «пасквильных дипломах» как нельзя лучше помогала скрыть тайные нити дьявольской паутины интриг и заговоров, которую сплели вокруг Пушкина его враги. Заботясь о чистоте имени своего друга и о материальном благополучии его семьи, да к тому же, как писал тот же Щеголев, защищая и самих себя, они не осмелились ослушаться окрика императора Николая I, приказавшего «предать историю забвению». Но, как заметил А.С. Пушкин в одном из своих последних писем, истина оказалось все же «сильнее царя».

Владимир Орлов.

Опубликовано в газете «Домашнее чтение», №16, 1993г.

* Статья написана в 1993 году. Позже появились работы о том, что т.н. «утаённой любовью» Пушкина на Юге была Каролина Собаньская. Автор настоящей статьи разделяет эту точку зрения.

Вырезка статьи. «Домашнее чтение», №16, 1993г.